| Home | Weiter | Galerie | Über uns |

1.90. Von einem ruhigen Leben

Freude: Alles ist in Ordnung, und ich lebe in Ruhe.

Vernunft: Weil dein Schiff aus den Wellen des Meeres diesen Hafen erreicht hat, der vor Not und Schrecken beschützt, und dich von den Sorgen des Lebens befreit hat?! Dem ist aber nicht so, denn jetzt hast du den größten Grund zur Angst. Weißt du nicht, daß die Angelegenheiten der Menschen niemals stillstehen, und daß derjenige, der am höchsten auf dem drehenden Rad sitzt, seinem Untergang am nächsten ist?

Freude: Alles geht nach meinen Wünschen.

Vernunft: Du sagst richtig „alles geht“, weil nichts bleibt. Vor diesem scheinbaren Glück, hatte vielleicht die Hoffnung einen Platz in deinem Geist, aber danach kommt die Angst, und am Ende wird es Trauer geben, doch niemals die Freude im Sinne der höchsten Freude, die nur Wahres und Dauerhaftes hervorbringen kann.

Freude: Nachdem ich alle meine Angelegenheiten erledigt habe, gehe ich es ruhig an, wie es jeder Mensch tun würde.

Vernunft: Arbeit und Verdienst sind das Wesen des Menschlichen: Kannst du dich darin ausruhen? Es gehört wirklich ein harter Kopf dazu, unter einer Decke aus Eisen und auf einem Kissen aus Dornen ruhig zu liegen.

Freude: Ich habe sehr großzügig für alles vorgesorgt.

Vernunft: So nehme ich an, daß deine Schiffsladung mit Waren sicher angekommen ist, daß du der Gefahr entronnen bist, dir ein Haus gebaut hast, das Land bestellt, einen Weinberg gepflanzt, die Wiesen bewässert, das Feld umzäunt, Bäume gepflanzt, Bäche gegraben und Hecken gezogen, und daß du einen Taubenschlag errichtet hast, die Herden auf die Weide gebracht, die Bienen in ihre Stöcke, die Saat in die Furchen, eine neue Ladung auf das Meer und alle deine Gewinne an einen sicheren Ort, und daß du deine Kasse gefüllt hast, ein prächtiges Haus besitzt, eine elegante Halle, volle Scheunen und überquellende Vorräte, und daß du deiner Tochter eine Mitgift verschafft hast, deinem Sohn eine Frau, mit charmanten Schmeicheleien öffentlichen Beifall errungen, ihre Stimmen gewonnen und dir einen sicheren Weg zu großem Reichtum und Ehren bereitet hast: Oh glücklicher Mann! Jetzt bleibt dir nichts anderes übrig, als dein Glück zu genießen. Dies ist, wenn ich mich nicht irre, deine Schlußfolgerung. Aber meine ist ganz anders, nämlich daß nach alledem nur noch das Sterben bleibt. Nur selten können sich Männer lange an dem erfreuen, was sie mit viel Mühe zusammengekratzt haben. Lang ist die Mühe, aber das Vergnügen allzu kurz.

Freude: Meine Angelegenheiten laufen gut, und ich befinde mich in einem Zustand wohlhabender Beständigkeit.

Vernunft: Wie du beständig bleiben kannst, während deine Angelegenheiten laufen, kannst du vielleicht verstehen, aber ich kann es mit Sicherheit nicht.

Freude: Ich freue mich aber, daß meine Angelegenheiten so laufen, wie ich es wünsche.

Vernunft: Nun, das ist die Zeit zu sterben. Erwartest du, daß irgend jemand auf dieser Welt für längere Zeit glücklich sein könnte? Stirb, während du glücklich bist, und bevor du anfängst, traurig zu werden. Laß mich hier wiederholen, was ich dir bereits gesagt habe, denn die Wiederholung gewinnbringender Dinge ist nicht langweilig, sondern angenehm: Denke daran, was der Lakedämonier bei Cicero zu dem alten Diagoras von Rhodos sagte, der aus zugegebenermaßen trivialen Gründen so fröhlich war, was du früher gehört hast, als wir über das Ringen sprachen (siehe 1.29). Er sagte: „Stirb, Diagoras, denn in den Himmel kannst du doch (hier) nicht emporsteigen. (Ansonsten hast du ja in dieser Welt schon alles erreicht.)“ Dies ist eine bedeutsame Aussage, denn was kann der fröhliche Geist in dieser wechselhaften, wirbelnden Welt anderes erwarten, als aufzuhören, fröhlich zu sein, und traurig zu werden? Und so folgte Diagoras voll und ganz dem Rat seines Freundes, als er starb und von seinen siegreichen Söhnen umarmt und geküßt wurde, während das Volk zusah und applaudierte. Dies ist in dem Buch „Die attischen Nächte“ beschrieben. Kurz gesagt, es sind mehr an Freude als an Traurigkeit gestorben. Daher sollte für alle Weisen, aber besonders für einen, der fröhlich ist, der Tod tatsächlich wünschenswert sein. Sie sollten immer an den Tod denken, besonders in guten Zeiten. Diese Gedanken sollten alle anderen zügeln.

Freude: Ich habe mich abgemüht, und jetzt ruhe ich mich aus.

Vernunft: Darauf hoffen alle, und darin irren sich auch alle. Das Prinzip des Lebens ist anders, und das Endergebnis weicht stark von der ursprünglichen Absicht ab. Diese deine Ruhe ist entweder nur kurz oder illusorisch, oder wahrscheinlich beides. Wie kannst du dann von Ruhe träumen? So träumt der an Ketten Gebundene von der Freiheit, der Kranke von Gesundheit und der Hungrige von üppigen Mahlzeiten. Aber siehe da, ihr letzter Tag steht vor der Tür und wird diese Träume schnell zunichte machen. Deshalb laß dich nicht von Träumen und falschen Meinungen täuschen, die das Leben der Sterblichen erfüllen, und versprich dir keine Ruhe auf dieser Erde! Glaube mir, die einzige Ruhe, die der Mensch nach seinen Mühen hier findet, ist der Tod.

Freude: Ich bin voll versorgt mit allem, was ich für notwendig halte.

Vernunft: Es gibt viel mehr Unnötiges als wirklich Notwendiges. Aber so ist der menschliche Geist: Er wünscht, in den Himmel aufzusteigen, aber belädt sich dazu mit solchem Eifer, daß er die nötige Leichtigkeit nicht erreichen kann. Gebeugt unter der fremden Last fällt dieser Geist, der hoch hinauswill, hinab und umarmt die Erde anstelle des Himmels.

Freude: Alles ist gewonnen und jetzt sicher im Hafen.

Vernunft: Dann ist die Reise zu Ende. Dein jetziges Leben gleicht dem stürmischen Meer: Das Ende des Meeres ist das Ufer, und das Ende des Lebens ist der Tod. Diesbezüglich können diese beiden Enden wirklich „Hafen“ genannt werden. Viele Sterbliche, die ängstlich die „Annehmlichkeiten des Lebens“ horten, sterben inmitten dieser Fülle von Dingen, und nichts ist häufiger, als daß dieser Tod einen daran hindert, die Ziele des Lebens zu erreichen. Nur wenige erreichen jemals das, was sie anstreben, und sogar diese werden so schnell der Nutzung ihres täglichen Gewinns beraubt, so daß die Kürze ihrer Freude in der Tat für eine Zunahme des Kummers sorgt, über den sich bekanntlich viele auf ihrem Sterbebett beschwert haben.

Freude: Jetzt, wo ich all meine Arbeit erledigt habe, lebe ich sicher und bequem.

Vernunft: So sicher und bequem wie die Vögel zwischen Vogelleim und Netzen fliegen, die Fische zwischen beköderten Haken spielen und wilde Tiere zwischen den Fallen. Wenn es viel Gefahr und wenig Angst gibt, ist es oft ein Trick des Glücks, die Angst herabzuspielen, damit die (schicksalhafte) Gefahr freier zuschlagen kann.

Freude: Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, damit ich jetzt endlich sicher ruhen kann.

Vernunft: Du hast diese Ruhe und Sicherheit an einem Abgrund erbaut und ein elendes Leben geführt, damit du in Ruhe sterben kannst. Eine geschmacklose Herangehensweise an das Leben und Sterben, nur um Sicherheit und Ruhe mitten in Glück und Leid zu gewinnen!

Freude: Ich habe alles zusammengebracht, um mein Leben so angenehm wie möglich zu gestalten.

Vernunft: Ganz und gar nicht! Du hast alles zusammengebracht, was dir den Tod noch schmerzlicher machen wird. Du hast gut für die Ärzte gesorgt, die sich bald um dich drängen und an deinem Bett lärmen werden, sowie für die Erbschaftsjäger, die dann ihre Freude verbergen, Tränen vortäuschen und heimlich fluchen, daß dein Leben so lange dauert, und der Tod nicht früher kommt, sowie auch jene, die auf die Krise lauern und Prognosen erstellen und an deinem Tod verdienen. All die Dinge, die du in deinem Leben ergriffen hast, werden dich nicht besser leben lassen, sondern nur in größerer Gesellschaft sterben lassen. So waren deine Bemühungen nicht ganz umsonst, denn sie werden dir Gesellschaft leisten, wenn du krank wirst, und prächtig deine Beerdigung feiern.

Freude: Ja, alles wurde erworben, und jetzt ist es an der Zeit, ruhig zu leben.

Vernunft: Ich habe dir bereits gesagt, daß du auf der Suche nach einem ruhigen und leichten Leben dem Schmerz und der Trägheit des Todes begegnen wirst.

Freude: Nachdem ich mich um alles gekümmert habe, genieße ich den Wohlstand.

Vernunft: Du hast dir ein Nest für die trügerischsten und flüchtigsten Hoffnungen gebaut, die davonfliegen, sobald sie gereift sind, und dein Herz traurig und leer zurücklassen. Und oft sterben sie, noch bevor sie fliegen gelernt haben.

Freude: Nach langer Mühe kommt nun die Ruhe.

Vernunft: Die vielleicht nur so kurz ist, daß man es kaum als „Ruhe“ bezeichnen kann. Oft sind die Errungenschaften jahrelanger Arbeit in nur einem einzigen Moment verloren. Während der Fortschritt in Richtung des eigenen Ziels fast immer allmählich ist, kommt es nicht selten vor, daß die Errungenschaften ganz unerwartet ein Ende finden.

Freude: Durch meine langen Bemühungen habe ich endlich begonnen, sicher und komfortabel zu leben.

Vernunft: Obwohl sich die menschliche Neugier sehr um anfängliche Bemühungen kümmert, ist sie blind, wenn es darum geht, Endergebnisse vorherzusehen. Denn dichter Nebel hüllt die (zukünftigen) Dinge ein, die dem Blick der Sterblichen erscheinen. Die Überlegung ist sicherlich unser, aber die Verwirklichung gehört dem Schicksal. Oder um es besser auszudrücken: Es liegt an Gott, in dessen Händen die ganze Menschheit ist, aber nicht die, die durch deine Meinungen und mutwilligen Wünsche erfunden wurde, sondern die er in Seiner Vorsehung sieht. Denn dies sind seine Worte: „Du Narr, in dieser Nacht nehmen sie dir das Leben! Wem wird dann alles gehören, was du zusammengetragen hast?“ Wenn diese schreckliche Bedrohung deine Hoffnungen und Träume eines Sterblichen nicht unterbricht, dann bist du zweifellos taub.

Diese Darstellung des Glücksrades war von Brant und dem Petrarca-Meister schon als Titelblatt zum ersten Band (und nochmals zum zweiten Band) gewählt worden. Hier, wo die Freude mit den Worten „Alles ist in Ordnung, und ich lebe in Ruhe“ von der friedlichen Sicherheit spricht, in der sie nach der Ordnung ihrer Handlungen lebe, nimmt Brant die satirische Darstellung des Glücksrades aus seinem „Narrenschiff“ wieder auf und macht dem Petrarca-Meister fast wortwörtlich die gleichen Angaben, wie er sie rund 25 Jahre früher dem jungen Dürer gemacht hatte, als er zu dem Kapitel „Von Glückes Fall“ die Illustration schaffen sollte. Doch in der Zeichnung des Petrarca-Meisters dreht sich das Rad von links nach rechts. Links am Rad ist eine Gestalt im Aufstieg zur Höhe, die einen Eselsleib mit einem menschlichen Oberkörper vereint. Starr ist ihr Blick auf die Höhe gerichtet, nach der sie strebt. Dort sitzt ein ganzer Esel, nur die Füße erinnern noch an seine menschliche Herkunft. Er thront auf dem Rad sorglos mit übereinandergeschlagenen Beinen und ist als König mit Krone und Zepter, mit Hermelinmantel und Kette bekleidet. Rechts stürzt der Esel, nun restlos tierisch gestaltet, kopfüber in das Grab hinab. Das Glücksrad selbst wird von einer Schicksalsgöttin mit verbundenen Augen gedreht.

Brant hat in seinem „Narrenschiff“ Klotho als die Bewegerin des Rades genannt: „Dann Clotho loßt das rad nit stan.“ Der Petrarca-Meister hat die Angaben Sebastian Brants logisch durchgearbeitet. Der Aufstieg auf dem Glücksrad macht den Menschen zum Esel, und völlig zum dummen Tier geworden, stürzt er in die Grube. Bei Dürer im „Narrenschiff“ steigt ebenfalls, allerdings von rechts her, der Begierige als halber Esel auf, diesmal als Geschöpf mit menschlichem Unterkörper und Eselsoberkörper, die Narrenkappe hinter den langen Ohren. Völlig als Esel balanciert er auf der Höhe des Rades, mit den Vorderbeinen ein weiteres Glückssymbol, die Kugel, haltend. Er stürzt nach links hin ins offene Grab, nun mit menschlichem Oberkörper, die Narrenkappe über den Kopf gezogen. Trotz des Wortlautes von Brants Dichtung dreht bei Dürer nicht Klotho das Rad, es wird vielmehr von der Hand Gottes bewegt, die aus den Wolken ragt und die Kurbel an einem Strick hält.

Die Darstellung im „Narrenschiff“ ist weniger logisch als die des Petrarca-Meisters, doch ist kaum zu bezweifeln, daß der Künstler Dürers Arbeit gekannt hat. Mit der Veränderung des „Motors“ des Rades wird die Wandlung der philosophischen Anschauung deutlich, die die Humanisten einleiteten. Dürer stellt die Hand Gottes als Ursache des Schicksals dar, obwohl Brant Klotho nennt. Der Petrarca-Meister bildet die blinde Klotho ab, obwohl Petrarca sagt: „Gott ist es, der nach seinem Gefallen richtet, in seiner Hand stehen die menschlichen Anschläge.“

Soweit spricht Walther Scheidig zu diesem Bild. Nach unserer Übersetzung heißt es im Text: „Es liegt an Gott, in dessen Händen die ganze Menschheit ist, aber nicht die, die durch deine Meinungen und mutwilligen Wünsche erfunden wurde, sondern die er in Seiner Vorsehung sieht.“ Deshalb würden wir auch mehr an Fortuna, die Glücksgöttin, oder sogar Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, denken, die ihre Augen verbunden hat, weil sie nicht nach Äußerlichkeiten waltet. Aus geistiger Sicht erkennt man hier deutlich, was geschieht, wenn der Mensch seine Fähigkeiten nur benutzt, um sein tierisches Wesen als Herrscher in der Natur zu erheben. Er wird vom heranwachsenden Menschtier zum herrschsüchtigen Tiermensch, und dann ganz ein Tier, anstatt ein ganzheitlich vernünftiger Mensch. Damit bleibt er an die Natur und ihre Gesetze wie an ein Rad gebunden, und wird den Weg wie alle Wesen im Kreislauf der Natur gehen. Auf diese Weise ist die große Ruhe jenseits aller Abhängigkeiten, welche die Freude sucht, sicherlich nicht zu finden.

Praktisch ist es unser Bewußtsein, das hier verschiedene Zustände auf verschiedenen Ebenen annimmt, sozusagen der Sohn des Vaters auf seiner Reise und Wanderschaft durch die Welten. In diesem Rad entstehen auch die typischen Wellen der Natur, die nur ein Hoch haben können, weil gegenüber ein Tief ist. Das ist das Rad des Lebens im Werden und Vergehen oder auch von Geburt und Tod, wie der Petrarca-Meister vorzüglich darstellt, so daß auf der linken Seite die Pflanzen wachsen und die Bäume in den Himmel streben, und auf der rechten Seite alles wieder in das Dunkel der Erde geht. Diese zyklische Weltanschauung findet man übrigens noch viel vertiefter und ausführlicher in den östlichen Traditionen, wie zum Beispiel das Rad des Lebens im Buddhismus.

1.91. Von Macht und Gewalt

Freude: Ich habe große Macht.

Vernunft: Daher auch viel Neid.

Freude: Ich habe wirklich viel Macht.

Vernunft: Und wirklich auch viel Gefahr.

Freude: Ich habe gewaltige Macht.

Vernunft: Und endlose Probleme und gewaltige Sorgen.

Freude: Ich kann sehr viel.

Vernunft: So viel du anderen antun kannst, können auch andere dir antun.

Freude: Ich habe aber sehr viel Macht.

Vernunft: Je mehr Macht du hast, desto mehr Macht hat das Schicksal über dich. Denn das Schicksal verhält sich gemäßigt gegenüber dem Schwachen, dafür fordert es die Mächtigen heraus. Wie ein Feuer in einem großen Holzhaufen um so unersättlicher wütet, so bereitet viel Eigentum den Weg für große Widrigkeiten. So wirst du vor allem jene ganz unglücklich finden, die zuvor als völlig glücklich angesehen wurden. Das Unglück eines unbekannten Mannes wird dagegen nie so schrecklich erscheinen.

Freude: Ich kann machen, was ich will.

Vernunft: Dann hüte dich davor, Böses tun zu wollen, und denke daran: Je mehr Macht du hast, desto größer sind deine Sorgen und desto geringer ist deine Freiheit.

Freude: Ich bin wirklich sehr mächtig.

Vernunft: Woher weißt du, daß es morgen noch so sein wird? Es ist schon langweilig zu erzählen, wie schnell mächtige Männer in Hilflosigkeit und Könige in schändliche Knechtschaft gestürzt wurden. Dornig und rutschig sind die Stufen für Männer auf dem Weg nach oben. Der Gipfel ist wacklig und der Absturz furchtbar. Nur mit viel Mühe kann man nach oben gelangen, unter ständiger Angst will man oben bleiben, und heftig und plötzlich fällt man hinab. Dies zeigt sich nicht nur in der Geschichte der Könige und Völker, sondern sogar in den größten Imperien.

Freude: Ich bin mächtig durch Waffen und Reichtum.

Vernunft: Wahre und beständige Macht gründet sich auf Tugend. Wenn du dieses Fundament entfernst, ist die Gefahr um so größer, je höher dein Gebäude ist. Was nützt es, dein Haus mit Reichtümern zu füllen, die Felder mit Bauern und die Ozeane mit Schiffsgeschwadern, wenn gleichzeitig die inneren Feinde deinen Geist belagern und ihn besiegen? Soll ich wirklich zugeben, daß du mächtig bist? Dann besiege diese Feinde, vertreibe sie aus deiner Brust, besiege den Zorn, besiege die Gier, besiege die Lust, und besiege dich selbst, den schlimmsten Feind deines Rufs und deines Geistes. Was für eine Macht ist es, andere zu besiegen, wenn dich deine eigenen Laster besiegen?

Freude: Meine Macht ruht auf einer soliden Basis.

Vernunft: Wie kann das sein, wenn sich das menschliche Leben so schnell verändert? Du armes Geschöpf, warum rühmst du dich? Du sprichst von Macht und setzt in der Zwischenzeit dein Leben aufs Spiel. Noch schneller als solche Worte gesprochen werden, haben schon oft unbekannte Naturgewalten, der Biß eines winzigen Tieres oder gemeine und niedere Menschen das Leben der mächtigsten Männer geraubt.

Freude: Meine Macht ist aber fest gegründet.

Vernunft: Darf ich fragen worauf? Auf Sand und Wellen oder auf den Wind oder, wie du sagst, auf das Rad von Frau Fortuna selbst? Mein Freund, du solltest dich besser von diesem schlecht durchdachten Vertrauen befreien. Keine Macht auf dieser Erde ist beständig. Oder um es besser auszudrücken, was ich erkenne: Es gibt hier keine mächtige Macht!

Zur Illustrierung der Worte, die hier die Freude verkündet „Ich habe große Macht.“, hat der Petrarca-Meister die Geschichte vom Tyrannen Dionysios dargestellt, der um seines Glücks willen von seinem Freund Damokles beneidet wurde. In einem prunkvollen Raum mit Brokatrückwand sitzt Damokles an des Königs statt an der wohlbesetzten Tafel, wo links Musikanten spielen. Der König Dionysios bietet ihm noch Zepter und Reichsapfel an, um das „Glück“ voll zu machen, doch Damokles weist die Attribute zurück, weil er unter dem an einem Haar über seinem Haupt hängenden Schwert sich der Situation des Tyrannen bewußt geworden ist.

Petrarca spricht in diesem Kapitel nicht von Dionysios, er nennt überhaupt keine historischen Beispiele. Sebastian Brant hat wohl die entsprechende Betrachtung des zweiten Buches herangezogen, wo die Fabel erzählt ist. Zur Darstellung des Petrarca-Meisters sei noch gesagt, daß das drohende Schwert nicht räumlich, sondern nur linear über dem Haupt des Damokles hängt.

Aus geistiger Sicht geht es hier weiterhin um das kleine und allseits gefährdete Ego, daß sich große Macht und Gewalt in dieser Welt wünscht und alle Mächtigen beneidet. Es erscheint hier in einem engbegrenzten Raum mit den fünf Sinnen und einem wohlgedeckten Tisch, um sich geistig und körperlich zu ernähren. und man möchte meinen, diese Welt wurde dafür geschaffen, damit das Ichbewußtsein auch diesen Traum von Allmächtigkeit ausleben und entsprechende Erfahrungen machen kann. Gut ist es natürlich, wenn es daraus lernen kann und seine Vergänglichkeit erkennt, die wie das Damokles-Schwert über dieser ganzen Illusionsblase schwebt. Natürlich hat das Bewußtsein selbst größte Macht und ist vielleicht sogar allmächtig. Aber diese Macht sollte nicht egoistisch benutzt werden, denn dann wird sie tödlich und unheilsam, weil sich dieses Bewußtsein von der Ganzheit bzw. Gottheit abtrennt und damit auch von der heilsamen Erfahrung.

1.92. Von großem Ruhm

Freude: Aber ich habe großen Ruhm verdient.

Vernunft: Ich verstehe nicht, wie man sich Größe innerhalb so enger Grenzen vorstellen kann. Wenn du die engen Grenzen von Zeit und Ort betrachtest, mußt du doch zugeben, daß der Ruhm, der darin zu finden ist, nicht groß sein kann. Aber ich werde dich jetzt nicht daran erinnern, daß die ganze Erde nur ein winziger Punkt ist, von dem die Natur den größten Teil unbewohnbar und das Glück unzugänglich gemacht hat, und daß der Teil der Zeit, der die Gegenwart ist, ein noch kleinerer Punkt ist, der völlig unbeständig ist und so schnell vergeht, daß dein Verstand ihm kaum folgen kann. Die beiden anderen Dimensionen der Zeit (von Vergangenheit und Zukunft) sind praktisch nie vorhanden, so daß die eine dein unzuverlässiges Gedächtnis und die andere deine ängstlichen Erwartungen plagen. Und die ganze Zeit ist aufgrund von Unwetter, Überschwemmungen, Seuchen, Einfluß der Sterne oder durch die Erde selbst und nicht zuletzt aufgrund deines eigenen Vergehens so schwankend und verwirrt, daß jedes Zeitalter völlig anderes zu sein scheint, und das noch an verschiedenen Orten, die oft nur wenig voneinander entfernt sind. Diese und ähnliche Dinge lasse ich, wie gesagt, beiseite. Es sind alles offensichtliche Dinge, die deutlich machen sollen, was die Größe deines Ruhms für Sterbliche auf dieser Erde wirklich bedeutet.

Freude: Ich habe all den Ruhm erlangt, den mein Stand verleihen kann.

Vernunft: Wenn es wertloser (illusorischer) Ruhm ist, dann sei froh, denn er dauert nur eine kurze Weile. Wenn es aber echter ist, dann genieße ihn, aber nicht, weil du ihn erlangt, sondern weil du ihn verdient hast!

Freude: Ich suchte diesen Ruhm.

Vernunft: Wahrer Ruhm kann nur mit wahrhafter Bemühung angestrebt werden. Untersuche daher den Namen, den du dir in dieser Hinsicht gemacht hast, und du wirst entdecken, ob es wahrer Ruhm ist. Wenn aber der Zufall dir den Ruhm gebracht hat, dann wird ihn der Zufall dir auch wieder nehmen.

Freude: Ich habe viel Ruhm.

Vernunft: Hüte dich davor zu glauben, daß es wahrer Ruhm ist, was in Wirklichkeit nur ein Abbild illusorischer Herrlichkeit ist. Denn die Illusion beherrscht den größten Teil der Angelegenheiten eines Menschen.

Freude: Ich habe wirklich großen Ruhm.

Vernunft: Wenn ein armer Mann damit prahlt, reich zu sein, dann deshalb, weil er die Welt täuschen will. Und das gleiche gilt für den Feigling, der höchste Tugenden vorgibt. Trotzdem wissen sie beide genau, wieviel Geld sie im Beutel oder wieviel Tugend sie im Herzen haben, egal, was andere darüber sprechen.

Freude: Mein Ruhm ist weithin bekannt.

Vernunft: Wenn er verdient ist, dann verwende ihn maßvoll, damit du ihn nicht mit dem Makel des Stolzes beschädigst. Andernfalls solltest du dich dazu entschließen, die Menschen nicht länger zu täuschen.

Freude: Mein Ruhm erstrahlt hell.

Vernunft: Dann bemühe dich entweder, ihn zu verdienen, oder lege das schwere Kleid ab, das dir nicht gehört. Es ist besser, ohne Ruhm zu sein, als durch Lügen ruhmreich zu werden. Wahrer Ruhm wird durch Mühe verdient. Was erwartest du von illusorischem Ruhm? Das Vortäuschen ist schwer aufrechtzuerhalten, und noch schwerer, wenn viele Augen von allen Seiten zuschauen. Ich denke, daß es so wenige Menschen mit wahrem Ruhm gibt, liegt auch daran, weil die gemeine neidische Menge sie dafür haßt, daß sie anders sind. Es ist also schwer, inmitten so vieler Fallen des Feindes versteckt zu bleiben, und man kann niemals alle Augen täuschen, die dich eifrig beobachten.

Freude: Ich erstrahle aber im Ruhm.

Vernunft: Es wäre wahrscheinlich besser und sicherer, wenn du dich verstecken würdest. Er, der so viel im Scherz sprach, sagte im Ernst: „Wer sich gut versteckt hat, hat gut gelebt. (Ovid, Tristia III: crede mihi, bene qui latuit, bene vixit)“

Freude: Ich bin berühmt und weithin bekannt und stehe seit langem im Rampenlicht der Öffentlichkeit.

Vernunft: Der Neid dringt in die verborgensten Geheimnisse ein. Meinst du, daß er jene ignoriert, die in der Öffentlichkeit stehen? Warum gibt es nur so wenige, denen es nützt, in der Öffentlichkeit gesehen und angesehen zu sein, weil ihr Ruhm nicht geschmälert würde, wenn alles und jedes über sie bekannt wäre? Besonders bemerkenswert ist hier der Ausspruch von Claudian: „Öffentlichkeit vermindert den Ruhm.“ Und das um so mehr, je weiter man bekannt wird. Denn selten sind Menschen das, was sie zu sein scheinen.

Freude: Ich werde als glorreich angesehen.

Vernunft: Du versteckst dich in einer Illusionswolke. Wenn du nur für eine kleine Weile daraus auftauchst, wird die Wahrheit deiner Schande um so größer sein, desto illusorischer dein Ruhm war.

Freude: Aber mein Ruhm ist wahrhaftig.

Vernunft: Niemand weiß das besser als du selbst, vorausgesetzt, daß du endlich dahin kommst, deine eigenen Angelegenheiten mit den unvoreingenommenen Augen eines unparteiischen Richters zu betrachten. Einige Denker sind der Meinung, daß der Ruhm sozusagen der Schatten der Tugend ist. Der Ruhm begleitet die Tugend, folgt ihr und geht ihr zu gegebener Zeit sogar voraus: Was wir bei jungen Menschen mit vorzüglichen Eigenschaften sehen, die durch die vorschnellen Hoffnungen geadelt werden, die die Menschen in sie setzen, bevor ihre Tugend wirklich ausgereift ist. Oft dient dies als Ansporn, der diese großzügigen und bescheidenen Köpfe dazu anspornt, aufrüttelt und antreibt, um den Erwartungen ihrer Mitbürger gerecht zu werden. Aber dies dient auch dem Untergang von Narren und Prahlern und sorgt für eine lächerliche Metamorphose, die gefeierte junge Männer in seltsame ruhmlose alte Männer verwandelt, so daß Lob für die Weisen nützlich, aber für Dummköpfe schädlich ist. Dies zeigt auch, daß ein Schatten als solcher nicht von selbst existieren kann, sondern von etwas anderem geworfen werden muß. Wenn du also willst, daß dein Ruhm wahrhaft ist, dann mußt du dafür sorgen, daß auch deine Tugend wahrhaft und beständig ist.

Zum Thema der Freude „Aber ich habe großen Ruhm verdient.“ zeichnet der Petrarca-Meister den Papst mit dreifacher Krone, auf einem Sphinx-Thron sitzend, umgeben von höchsten geistlichen Würdenträgern, Kardinälen und Erzbischöfen. Ein Kardinal links vom Thron hält einen Feuerbrand über das Haupt des Papstes. Ob es brennender Weihrauch sein soll, ist nicht festzustellen, weil kein Räuchergefäß sichtbar ist. Um die Bedenken, die Petrarca gegen Ehre und Ruhm geltend macht, scheint sich der Künstler nicht bekümmert, sondern den Papst positiv als Verkörperung großer Ehre dargestellt zu haben. Nun ist aber auffällig, daß Petrarca den Stand des Papstes im Text gar nicht erwähnt. Er hat ihm später noch ein eigenes Kapitel gewidmet (1.107). Berücksichtigt man diese Tatsache und hält dann den Text mit dem Bild zusammen, so wird klar, daß der Künstler eben mit der Darstellung des Papstes in seiner Herrlichkeit und Glorie dem Papsttum gegenüber äußerst kritisch ist.

Soweit beschreibt Walther Scheidig dieses Bild. Aus geistiger Sicht ist dieses Bild des Papstes vorzüglich gewählt. Für einen weltlichen Herrscher ist es wohl angebracht und verständlich, daß er den Reichtum seines Landes repräsentiert. Entsprechend sollte ein geistiges Oberhaupt auch den geistigen Reichtum repräsentieren, und nicht die weltliche Pracht, um Menschen damit zu beindrucken und anzulocken. Diesbezüglich läuft wohl im Christentum schon lange etwas schief, wenn man die Sucht nach Pracht und Protz seiner Führer betrachtet. Und damit paßt dieses Bild auch vorzüglich zum Text von Petrarca, wenn er hier vom Ruhm der geistigen Tugenden und nicht der materiellen Werte spricht, was vor allem im Christentum angesichts der Botschaft von Jesus Christus selbstverständlich sein sollte.

1.93. Von großzügigen Gaben

Freude: Ich genieße es, vielen Menschen Vorteile zu bieten.

Vernunft: Du wirst es bereuen, wenn du viele Undankbare findest.

Freude: Ich habe aber vielen Menschen Nutzen ausgegossen.

Vernunft: Du sagst richtigerweise „ausgegossen“, denn wenn du die Gedanken der Empfänger berücksichtigst, sind die meisten deiner Gaben verschwendet.

Freude: Viele sind mir aufgrund meiner Gaben verpflichtet.

Vernunft: Einige werden durch Vergessen von dieser Verpflichtung befreit. Andere werden deine Gaben vielleicht mit Verletzungen zurückzahlen. Und wenn auch die Verletzungen aufhören mögen, so tun dies die Beschwerden nicht. Wie viele haben sich über ihre Wohltäter beschwert! Das ist bedauerlich, aber so verbreitet, daß Beschwerden über die eigenen Feinde weniger häufig sind. Hast du nicht bei Lucan gelesen, was Pothinus über Pompeius sagte und wie Sabinus sich bei Seneca über Augustus beklagte? Aber warum verweise ich dich auf Bücher oder die Antike? Schau dir irgendeine Stadt an: Die Straßen sind voll von solchen Klagen.

Wenn ich mich nicht irre, ist die Ursache aller Undankbarkeit dreifach: Nämlich Neid, der die Vorteile, die er anderen zuteil werden läßt, als schädlich für seine eigenen Interessen empfindet, und dabei die Vorteile vergißt, die er in der Vergangenheit selbst erhalten hat. Der Stolz, der meint, daß er größere Vorteile verdient als alle anderen, oder wütend ist, wenn jemand anderes bevorzugt wird. Und die Gier, die nicht gestillt, sondern durch Geschenke erweckt wird und das Bekommene gern vergißt, weil sie nach dem dürstet, was sie noch begehrt. Ich könnte auch kürzer sagen, daß die Ursache dieser Übel die Dummheit ist. Ja, nicht nur die Ursache für diese, sondern für alle Übel, ist die Unwissenheit über das wahre Gute und die Verkehrung der allgemeinen Meinung. Woraus zweifellos die Krankheiten des Geistes hervorgehen, vor allem Stolz und Gier, die keine Grenzen kennen und denen jede Großzügigkeit unzureichend ist.

Freude: Ich war zu vielen großmütig.

Vernunft: Der Großmut von Aristoteles würde erfordern, daß man sich an die Vorteile erinnert, die man anderen zuteil werden läßt, aber nicht an die, die man selbst erhalten hat. Dieser Rat hat zwar einen gewissen Charme, aber ich selbst sehe darin auch einen hochmütigen Mann, der alles Mittelmäßige und Gemeine verschmäht. Daher ist alles, was er tut - egal, wie groß es vielen erscheinen mag - nur eine kleine Sache für seinen Geist, der immerzu größere und bemerkenswertere Dinge betrachtet. Umgekehrt, wenn dieser Mann etwas erhalten hat, das ihn einem anderen verpflichtet, und sei es noch so klein, dann ist es für ihn, der seine Freiheit schätzt und nach Exzellenz strebt, eine schwere Last, von der er so schnell wie möglich entledigt und befreit zu werden begehrt. In Bezug auf diese Angelegenheit stimme ich daher den Worten von Annaeus Seneca zu: „Der Geber soll schweigen, und dafür der Empfänger sprechen.“ Das ist vorzüglich gesagt, denn die Gifte und die Wunden aller Großzügigkeit sind zwei: Einerseits die Erwartungen des Gebers, und anderseits die Vergeßlichkeit des Empfängers, jedes eine Mutter der Undankbarkeit und eine wahre Stiefmutter aller Freundlichkeit. Das erste erschafft Undankbarkeit im zweiten, und das zweite als Undankbarkeit löscht im ersten die Freundlichkeit als solche aus, eins im anderen. All diese Übel werden am besten durch Senecas Rat geheilt.

Freude: Ich habe vielen Menschen Gutes getan.

Vernunft: Aber für viele andere auch nicht, die sich nun abgelehnt und verachtet fühlen. Ich weiß nicht warum, aber Verletzungen haften hartnäckiger in der Erinnerung als Vorteile. Oft bringt dir ein einziger Vorteil keine Freunde oder nur wenige, vergeßliche und lauwarme Freunde, aber dafür viele Feinde, die sich erinnern und vor Wut kochen.

Freude: Ich habe wirklich viel für viele getan.

Vernunft: Es gibt viele, denen zu nützen gefährlich ist. Einige haben sich mit einem kleinen Gefallen einen Freund gemacht, aber mit einem großen einen Feind, weil eine kleine Schuld leicht und schnell zurückgezahlt werden kann, aber wenn es um eine große geht, ist es beschämend, etwas zu schulden, und schmerzhaft, sie zurückzuzahlen. Und es gibt keine dritte Alternative, es sei denn, derjenige, dem wir so ungeliebt verpflichtet sind, verschwindet. Während also die Schande über die erhaltenen Wohltaten und der damit verbundene Schmerz den Verpflichteten betrüben, schwankt hier das gebrechliche Boot des Wohltäters zwischen Scylla und Charybdis, mit dem Ergebnis, daß viele in Sparsamkeit sicher gelebt hätten, aber durch außergewöhnliche Großzügigkeit in große Gefahr gebracht wurden. Unter schlechten Menschen kann man nicht allein gut sein, ohne verletzt zu werden, was ich nicht gern sage, aber dennoch gesagt werden muß. Denn es gibt kein undankbareres Lebewesen als den Menschen.

Freude: Ich bin weithin für meine Großzügigkeit bekannt.

Vernunft: Es gibt auch einige, die großzügig, aber nicht freundlich sind, weil sie aufgrund ihrer herausragenden Stellung und der Not der Menschen gezwungen sind, großzügig zu spenden. Wenn jedoch solche Personen hoffen, daß sie aufgrund dieser Gaben denen lieb sein werden, welche sie weder lieben noch achten, da irren sie sich sehr. Niemand liebt leicht den, von dem er nicht seinerseits geliebt wird. Liebe ist eine gegenseitige, wechselseitige Bindung des Geistes. Geschenke werden oft aus Notwendigkeit gemacht, aber die Liebe wird dem Urteil gegeben. Ich werde niemals leugnen, daß gut gewährte Wohltaten ruhmreich sind, die würdigen Personen mit einem Lächeln und freundlicher Absicht gewährt werden. Niemand wird jedoch bezweifeln, daß viele dieser Vorteile, tatsächlich der größte Teil, aufgrund der Fehler der Geber oder der Empfänger verschwendet und vergeudet werden, und daß der Weg, den ich dir gerade gezeigt habe, viel einfacher, kürzer und gerade ist: Nämlich Liebe durch Lieben zu gewinnen. Wenn du diesen Weg gehst und dir den Ruf eines wahren Wohltäters verdienst, dann wird er dich bei vielen unglaublich berühmt und beliebt machen.

Freude: Ich habe wirklich vielen große Vorteile gewährt.

Vernunft: Entscheidend ist nicht, was wir geben, sondern wie und aus welchem Herzen wir es geben. Bei Gott und Menschen werden oft große Gefälligkeiten schlecht angenommen, aber kleine sind sehr angenehm. Es zählt vor allem die Aufrichtigkeit des Herzens, und davon zeugt das Opfer des Armen ebenso wie das Geschenk, das ihm gegeben wurde.

Walther Scheidig schreibt: Die Gedankengänge zu den Worten „Ich genieße es, vielen Menschen Vorteile zu bieten.“ sind ähnlich wie im Kapitel 1.50, wo vom Überfluß der Freunde gesprochen wurde. Auch das Bild ist verwandt, und man kann es als Fortsetzung des dort gezeichneten Vorganges auffassen. Dort stand der reiche Mann protzig inmitten seiner Freunde, die seine hochmütig ausgeteilten Gaben in geheuchelter Ehrerbietung empfingen. Hier nun steht er im Narrengewand mit Schellen am Kleid im Kreis der Schmarotzer und rauft sich das Haar, weil die „Freunde“ nichts mehr von ihm wissen wollen. Der eine schüttet den Geldbeutel aus, der andere tritt das erhaltene Gewand in den Staub. Die Prunkbecher werden zu Boden geworfen, eine Frau gebraucht gar die Zähne, um das ihr gewordene Geschenk zu zerfetzen. Mit überdeutlichen Gesten wird dem Narren der Rücken gewiesen, der glaubte, die Achtung erkaufen zu können. Petrarca sagt allgemein: „Kein Tier lebt auf Erden undankbarer als der Mensch.“ Der Petrarca-Meister verallgemeinert nicht, sondern richtet seinen Tadel gegen die Bürger, die er allein in seinem Bild darstellt. Der „Verzweifelte“ ist eine besonders eindrucksvolle Gestalt des Künstlers: kein Narr, sondern ein Wohltäter, der nur seine Gaben auf die Falschen verwendet hat und nun zu Unrecht an der Tugend der Wohltätigkeit überhaupt verzweifelt.

Wohltätiges Geben ist auch aus geistiger Sicht eine schwierige Sache, denn damit sind zwei große Illusionen verbunden. Zum einen glaubt der Mensch, er könne in dieser Welt irgendetwas als sein Eigentum besitzen, was er dann wiederum anderen geben kann. Und zum zweiten glaubt er, daß es ein „Ich“ gibt, das von den „Anderen“ getrennt existiert. Solange dieser Egoismus das Geben beherrscht, kann es wohl weder für den Geber noch den Empfänger heilsam sein. So heißt es auch in der Bibel: »Wenn du Almosen gibst, dann laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut… (Matth. 6.3)« Damit ist kein blindes oder dummes Geben gemeint, sondern ein absichtsloses, ohne Eigennutz. Nur das kann man als wohltätige Gabe bezeichnen, alles andere soll ein Handel bzw. Geschäft sein. Dagegen sieht man links im Hintergrund vor einer kleinen Pforte eine Nonne und einen Mönch, die uns an eine ganz andere Art von Hingabe und Wohltätigkeit erinnern, die über die materielle Ebene hinaus in eine geistige Welt gerichtet ist.

Gäbe es einen Menschen, dem diese ganze Welt gehörte, und er ließe sie um Gottes willen so bloß, wie er sie empfing, dem würde unser Herr diese ganze Welt zurückgeben und das ewige Leben dazu. Und gäbe es einen anderen Menschen, der nichts als einen guten Willen besäße, und der dächte: Herr, wäre diese Welt mein und hätte ich dann noch eine Welt und noch eine - das wären ihrer drei - und er begehrte: Herr, ich will diese lassen und mich selbst ebenso bloß, wie ich‘s von dir empfangen habe, - dem Menschen gäbe Gott ebensoviel wie (dann), wenn er es alles mit seiner Hand weggegeben hätte. Ein anderer Mensch (aber), der gar nichts Körperliches oder Geistiges hätte zum Lassen oder Hergeben, der würde am allermeisten lassen. Wer sich gänzlich (nur) einen Augenblick ließe, dem würde alles gegeben. Wäre dagegen ein Mensch zwanzig Jahre lang gelassen und nähme sich selbst auch nur einen Augenblick zurück, so ward er noch nie gelassen. (Meister Eckhart, Predigt 13)

1.94. Von der Liebe des Volkes

Freude: Die Leute lieben mich.

Vernunft: Warte einfach eine Weile, und schon bald werden sie dich hassen.

Freude: Die Leute lieben mich aber.

Vernunft: Sei nicht so voreilig, denn das Ende ist noch nicht erreicht. Denn wie ein Tag, so wird auch ein ganzes Leben erst am Ende beurteilt werden.

Freude: Ich bin den Menschen lieb.

Vernunft: Wer war ihnen lieber als Scipios, Camillus, Rutilius und Metellus? Und was soll ich über Thermistokles oder Miltiades oder seinen Sohn Cimon oder Aristides sagen? Was ist mit Theseus, Solon, Hannibal oder Lykurg? Solche Anführer sind ihrem Volk zwar lieb, aber nur für kurze Zeit. Und das Ende von allen ist bekannt: Aus Liebe wurde Verachtung und Haß, und Schande war ihr Lohn, und lästige Anklagen, Verfolgung, Tod, Verbannung und Ketten.

Freude: Ich bin aber vielen Menschen lieb.

Vernunft: Daher bist du auch den Bösen lieb, denn nur wenige sind gut. Und offensichtlich wird die Liebe böser Menschen auch durch böse Mittel erlangt. Wenn, wie nachdenkliche Menschen meinen, Freundschaften auf einer gewissen Ähnlichkeit beruhen, kannst du gut beurteilen, was du bist, wenn du vielen Menschen lieb bist.

Freude: Die Leute lieben mich.

Vernunft: Ein schöner Wintertag, eine Sommer-Brise, ein ruhiges Meer, der klare Vollmond und die Liebe der Menschen, wenn ich diese vergleichen müßte, würde ich die Menschenliebe als das Unzuverlässigste bezeichnen.

Freude: Die Leute respektieren mich.

Vernunft: Ich denke, sie tun dies mit ihren Lippen. Aber ihr Herz ist fern von dir, und sie sind dir nicht treuer als Gott. Nur selten tut die Masse von sich aus etwas anderes, als Unruhe zu stiften, zu randalieren und zu toben.

Freude: Die Leute haben Ehrfurcht vor mir.

Vernunft: Aber nicht mehr lange! Denn bald bricht zusammen, was nicht zweifelsfrei beständig ist.

Freude: Die Menschen brennen für mich.

Vernunft: Nach einem heißen Anfang kommt häufig eine laue Mitte und ein kaltes Ende: Was du in Bezug auf die Gunst des Volkes häufiger als bei jeder anderen Angelegenheit erkennen kannst.

Freude: Die Leute loben mich.

Vernunft: Unter Gelehrten ist das Lob von Narren eine Beleidigung.

Freude: Die Leute ehren mich aber.

Vernunft: Eine kleine Änderung der Umstände und sie werden dich verachten. Sie vertreten immer ein Extrem, das eine oder andere, niemals einen Mittelweg, und sind wie gefährliche Feinde von beiden Seiten.

Freude: Die Leute verehren mich wirklich.

Vernunft: Ich würde überrascht sein, wenn solch ein unkultivierter Kultivierender fruchtbar werden könnte.

Freude: Die Leute denken gut von mir.

Vernunft: Sie sind es gewohnt, so oder so unsinnig zu urteilen. Entsprechend ist unter gerechten Richtern das Urteil der gemeinen Menge kein Argument für Wahrheit.

Freude: Die Leute schätzen mich sehr.

Vernunft: Gesunde Köpfe achten nicht die Wertschätzung von Verrückten. Ich würde dich lieber als unbekannt vor den Leuten sehen, anstatt anerkannt.

Freude: Die Leute reden viel über mich.

Vernunft: Und du hörst also auf das Gerede und auf die Schwätzer, obwohl du weißt, was mit vielen großen Persönlichkeiten der Vergangenheit passiert ist. Es ist wohl keine kleine Eitelkeit, sich an solchen unbedeutenden und zweifelhaften Einflüsterungen zu erfreuen.

Freude: Die Leute bewundern mich wirklich.

Vernunft: Und ich wundere mich über dich, der seinen Ruhm daraus ziehen will.

Freude: Doch, die Leute lieben mich.

Vernunft: Das ist wohl nicht dein Verdienst, sondern dein Glück. Die Menschen erfreuen sich gern daran, diejenigen zu lieben, deren Unwürdigkeit ihre unwürdige Anhaftung würdig belohnen kann.

„Das gemeine Volk hat mich lieb.“ Dabei ist „gemeines“ Volk nicht absprechend gemeint, sondern nur als „niederes“ im Gegensatz zu den Ständen des Adels, der Kirche und der Bürger. Der Petrarca-Meister hat jedoch gerade nicht „gemeines“ Volk dargestellt, sondern Bürger, Patrizier und Gelehrte, die einem „Weisen“ inmitten der Gruppe ihre angebliche Liebe bezeugen. Wie ein Herrscher sitzt der Weise auf einer Bank, einen Fliegenwedel statt eines Zepters in der Hand, um das Ungeziefer abzuwehren, das ihn umschwirrt. Nicht aber abwehren kann er das menschliche Ungeziefer. Von links her wird aus vollem Munde und mit demütig verschränkten Händen warmes Lob gespendet. Von rechts her faucht aus einem riesigen Blasebalg erkältender Spott den Weisen an, und mit Gebärden der Verachtung drängen sich Menschen an ihn, die eben noch so warm sein Lob gesungen hatten. Das Laster des „Ohrenblasens“ wird dargestellt, wobei Sebastian Brant mit seinen Angaben auf sein „Narrenschiff“ zurückgegriffen hat, das in zwei Kapiteln diese Untugend seiner bürgerlichen Mitmenschen tadelt. Gerade das „Warm“ und „Kalt“ hat er dort betont, wie es der Petrarca-Meister so differenziert dargestellt hat: „Wer tun will das jedem gefallt, muß haben Atem warm und kalt.“

Soweit schreibt Walther Scheidig. Wir sehen in der zentralen Figur mehr einen Gelehrten, der mit dem Fliegenwedel die schwirrenden Gedanken beherrschen will, und von der Anerkennung seiner Umgebung abhängig ist. Der Weise erscheint eher im Hintergrund ganz rechts und hält sich gelassen im Spiel dieser Welt. Aus geistiger Sicht kann man auch das süchtige Ego im Zentrum sehen, das links von den Sinnen ernährt und rechts von Wille, Erinnerung und Verstand angetrieben wird. Solange diese natürlichen Prinzipien so aktiv sind, hat es die Vernunft mit der höheren Weisheit sicherlich schwer.

1.95. Von erlangter Tyrannei

Freude: Ich habe die Herrschaft über mein Volk an mich gerissen.

Vernunft: Du hast es diesen törichten Liebhabern angemessen vergolten: Sie haben dich auf das hohe Roß gesetzt, und du hast sie unter das ungerechte Joch der Knechtschaft gedrückt.

Freude: Ja, ich habe die Macht ergriffen.

Vernunft: Du hast anderen die Freiheit genommen, dir selbst die Sicherheit, und allen die Ruhe.

Freude: Ich habe die Macht.

Vernunft: Gewiß, ein Zustand der Not, der zweifelhaften Ereignisse, zumeist unglücklich. Ich muß dich nicht auf alte Geschichten und fremde Länder verweisen, wie das Ende von Alexander Phaereus, von Dionysius von Syrakus, von Phalaris von Agrigentum, von Hanno, dem Karthager, Clearchus von Herakleia, Aristotimus von Epirus, wie Nabis, der Lakedämonier und zuletzt auch Hipparchos von Athen, dessen Tod seinen Mördern sofortige Berühmtheit einbrachte. Ich muß dich auch nicht auf die neueren häuslichen Beispiele von Cassius, Maelius und Manlius verweisen, alles Bürger Roms, und auch Catiline, die Gracchen und Apuleius, die noch keine Tyrannen waren, aber die Tyrannei suchten, in ihren verräterischen Bemühungen gefangen waren, und deren Versuche vereitelt und sie selbst zermalmt wurden. Und schließlich auch nicht an diejenigen, die größer, aber nicht besser waren, und ihre grausame und ungerechte Tyrannei unter dem Schleier eines gerechten Imperiums versteckten, nämlich Männer wie Gaius und Nero, Domitian und Commodus, Bassianus und der Rest ihresgleichen, die nur dem Namen nach Könige waren, aber ihr Geist und ihr Untergang folgten den Tyrannen. Ich werde dich lieber auf andere verweisen, an die sich deine Großväter und Väter noch erinnern, und sogar an einige im Hier und Jetzt. Ohne dich mit Beispielen aus der Ferne zu ermüden, will ich dich bitten, dich umzuschauen und diese zu berücksichtigen. Dann wirst du feststellen, daß der Untergang der Tyrannen gewöhnlich entweder durch das Schwert oder durch Gift kommt. Der Satiriker (Juvenal) sagte wahrheitsgemäß: „Nur wenige Könige gehen zu Ceres’ Schwiegersohn (Pluto, griechischer Gott der Unterwelt) nicht durch Schwert und Schlacht hinab, und es gibt nur wenige Tyrannen, die eines unblutigen Todes sterben!“

Freude: Ich habe die Macht über die Bürger.

Vernunft: Deine Macht ist Plünderung und Schlacht, um sich an Geld und Blut zu laben, wie eine Krähe, die beharrlich nach Gold dürstet, oder ein Blutegel, der nicht eher losläßt, bis er mit Blut vollgesogen ist. Dreist und kühn vergießt du das Blut anderer, zu dessen Erhaltung du bereitwillig dein eigenes vergießen solltest, wenn du ein Mensch wärst. Du erpreßt Geld von den Bürgern und verschwendest es an deine grausamen Schläger. So plünderst du diejenigen, denen du mit deinem Reichtum helfen solltest, während du jene bereicherst, die nicht bereichert werden sollten, wie du überall lesen kannst, wenn die Beispiele und Ermahnungen deiner Vorfahren für dich einen Wert hätten. Aber das Schlimmste im Leben von Tyrannen ist die Tatsache, daß sie sich vor jenen fürchten, denen sie vertrauen sollten, und daß sie jenen vertrauen, die keine Loyalität haben. So wird durch die ungerechten Verletzungen und andererseits durch die ungerechten Vorteile ein totales Desaster geschaffen, und die Ordnung der Dinge wird durch rücksichtslosen Ehrgeiz gestört. Feinde werden befreundet, und die Bürger werden zu deinen Feinden.

Freude: Ich bin der Herr über mein Land.

Vernunft: Könntest du das sein, wenn du dich daran erinnerst, daß dich dieses Land geboren hat? Wenn du das mütterliche Bild dieses gemeinsamen Hauses bewahren würdest, könntest du dann deine Brüder quälen, mit denen du Kindheit und Jugend geteilt hast, unter dem gleichen Himmel, im gleichen Wasser, mit gleicher Religion, gleichen Feiertagen und gleichen Freuden und Leiden? Was hast du für einen Verstand, der sich jetzt daran erfreut, auf ihren Rücken herumzutrampeln und ihre Tränen zu genießen? Wie kannst du ohne Scham in dieser Stadt leben, wo du weißt, daß dein Leben nur Haß hervorruft, und dein Tod der sehnlichste Wunsch ist, wo du sicher bist, daß jeder davon träumt, dich elend zugrunde gehen zu sehen, wie ein blutrünstiger Wolf inmitten einer friedlichen Herde?

Freude: Ich habe absolute Macht erhalten.

Vernunft: Wenn du deine Vergangenheit mit deiner Gegenwart vergleichst, kannst du sehen, wie hart und erbärmlich diese Last ist, die du auf dich genommen hast. Du hattest ein sicheres und ruhiges Leben, aber jetzt, wenn du deinen Wahnsinn nicht durch immer neue Verbrechen beschützt, wird kein Tag und keine Nacht ohne Angst und Panik in deinem Geist sein, keine Mahlzeit ohne Argwohn, kein Schlaf ohne Alpträume, während du überall das Schwert siehst, das über deinem Kopf hängt: Was Dionysius einem Freund, der seinen Reichtum und sein Vermögen bewunderte, ganz trefflich demonstriert haben soll, denn Dionysius war nicht nur ein Tyrann, sondern auch ein scharfsinniger Kenner der Tyrannei.

Freude: Ich habe die Macht durch mein Schwert gewonnen.

Vernunft: Wenn du sie mit dem Schwert erobert hast, dann mußt du sie auch mit dem Schwert verteidigen, und so wirst du sie vielleicht auch mit dem Schwert verlieren. Du hast gewiß prächtige Reichtümer angehäuft, doch du bist für alle verhaßt und furchterregend geworden, woraus folgt, daß du dir selbst für immer eine ernste Ursache der Angst bist. Und auch wenn gar keine Gefahr bestünde, wie in manchen Städten, wo die Bürger von selbst zur Knechtschaft geneigt sind, doch wann immer du dich frei von Furcht fühlst, solltest du dich erinnern, was der römische Held Laberius sagte, der mit Recht den Titel eines ersten Gestalters und Gründers des römischen Reiches trägt: „Wer von vielen gefürchtet wird, der muß auch viele fürchten.“ Und Ovid bietet den Grund für diese Aussage: „Wen man fürchtet, den wünscht man, zerstört zu sehen.“ Und vor ihm sagte bereits Ennius: „Angst erzeugt Haß, und man wünscht sich immer den Tod des Gehaßten.“ Und selbst wenn kein Grund mehr zu Gefahr und Angst besteht, wie es manchem Tyrannen widerfährt, dessen Unverschämtheit sich aus öffentlichem Unheil nährt oder von der notorischen Feigheit des Volkes: Ist es keine Schande, über die zu herrschen, denen man doch besser ohne all die rohe Gewalt dienen sollte, die für alle so schlecht ist?

Freude: Ich habe aber die Herrschaft übernommen.

Vernunft: Und damit hast du Menschlichkeit und Gerechtigkeit vertrieben, ein mühsames, blutiges Leben gewählt, und sicher einen sorgenvollen Tod, du Unglückseliger, dessen eigene Stadt, die Stadt, die dich geboren hat, nur auf deinen Tod hofft! Bist du nicht elend genug, wenn dich alle im Elend sehen wollen? Und haben wir nicht den Gipfel des Elends erreicht, wenn das Elend, das wir erleiden, immer noch geringer ist als das, was wir erleiden sollten?

Freude: Ich nehme den höchsten Platz vor allen anderen Bürgern ein.

Vernunft: Du hast eine Tyrannei über deine Untertanen eingenommen, ein Haus auf Sand gebaut, ein Bett im Dorngestrüpp, einen Thron am Rand des Abgrunds, Armut inmitten von Plünderungen, und Neid inmitten von Elend.

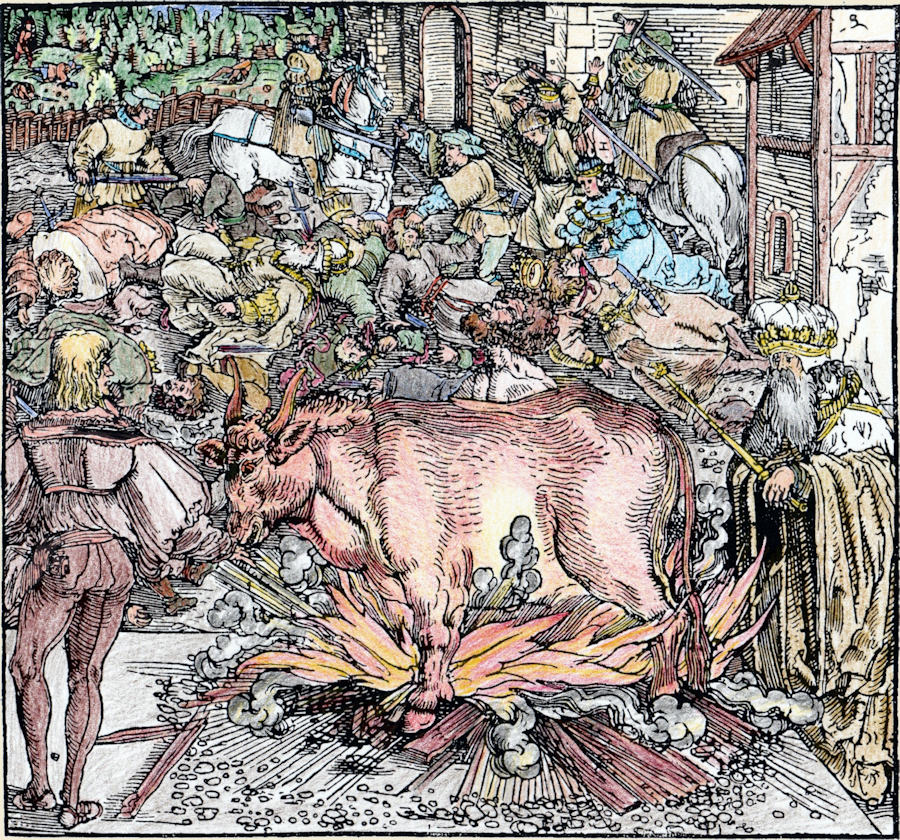

Die Untersuchung des vermeintlichen „Glücks“ der Tyrannis liegt für Petrarca nahe, der einmal in seinem Vaterland die Willkürhandlungen von Heerführern und Fürsten sah, der zum anderen die antike Sage und Geschichte studiert hat. In Deutschland dagegen hat es im 15. und frühen 16. Jahrhundert eine Tyrannis im eigentlichen Sinne nicht gegeben. Sebastian Brant und der Petrarca-Meister wählten deshalb ein im Text des Petrarca angeführtes Geschichtsbeispiel, das zugleich auch durch die Erzählungen der „GESTA ROMANORUM“ („Die Taten der Römer“) in Deutschland bekannt war. Durch seine Bildhaftigkeit und die drastische Moral war es besonders gut geeignet, gegen die Freunde und Helfershelfer einer Gewaltherrschaft zu zeugen. Auch paßte es gut zu dem humanistischen Werk, daß die Vergeltung im Diesseits vollzogen wurde: Der Zauberer Perillus hatte dem tyrannischen König Phalaris zur Herstellung eines erzenen Stieres geraten, in dem er seine Gegner mit Feuer foltern und durch den er seine Feinde abschrecken könne. Phalaris ließ das Marterinstrumente herstellen und an dem teuflischen Ratgeber Perillus als erstem erproben. So ist im Vordergrund die Erzählung dargestellt, Perillus in dem glühenden Stier, der König rechts davon. Im Hintergrund wüten die Tyrannen durchaus gegeneinander. Könige kämpfen mit Herren, Kronen rollen am Boden, eine Königin schneidet rechts im Bild einem königlichen Jüngling den Hals ab. Auch kleine Tyrannen, Vögte, Schaffner und herrschaftliche Knechte glaubt man in dem Gemetzel unterscheiden zu können.

Hier wird nun dargestellt, was geschieht, wenn sich das ungezügelte Ego als tyrannischer Herrscher erhebt und mit dem Schwert in der Hand auf seinem stolzen Roß reitet, und nicht nur in der äußeren Welt, sondern auch in der inneren geistigen Welt. Denn je illusionärer eine Herrschaft ist, desto mehr Gewalt benötigt sie, um sich zu erhalten. Entsprechend erscheint aus geistiger Sicht auch der Feuer-Stier als ein Symbol für die tierische Leidenschaft, in welcher die Seele wie in einem Feuer brennt. So daß der Jüngling auf der linken Seite angesichts des leidenschaftlichen Königs sowie all der Gewalt und Zerstörung nachzudenken beginnt. Vielleicht erwacht ja die Vernunft und er kann sich erfolgreich von diesem allgemeinen Wahnsinn abwenden, der nicht nur für die Menschen selbst, sondern auch für die ganze Natur so zerstörend und tödlich ist, wie auch im Hintergrund des Bildes jenseits des Zaunes dargestellt wird.

1.96. Von Königreich und Imperium

Freude: Siehe, ich bin der rechtmäßige König.

Vernunft: Das kann wohl nicht lange verborgen bleiben. Wir haben ja bereits den Unterschied zwischen einem König und einem Tyrannen besprochen. Aber warum nennst du dich König, wenn du ein Tyrann bist? Das Wohlergehen eines Königs und seines Königreichs hängt nicht von einem falschen Titel ab, sondern von wahrer Gerechtigkeit. Ich glaube, es ist besser, die von dir ergriffene Herrschaft zu reformieren und danach so zu handeln, daß du wirklich als König erscheinst, anstatt mit tyrannischer Härte das Königreich zu verwüsten, das dir rechtmäßig verliehen wurde und in dem du deinem Vater rechtmäßig nachfolgst. Denn der Entwicklung und ihrer Ergebnisse gehört mehr Lob als den Anfängen.

Freude: Ich bin ein König.

Vernunft: Es wäre besser und friedlicher für dich, unter einem gerechten König zu leben, als selber König zu sein.

Freude: Ich bin auf den Thron gestiegen.

Vernunft: Ein sehr auffälliger Ort, jedermanns Blicken ausgesetzt, günstig für Laster und gefährlich für Tugend. Denn ein guter König ist ein Diener aller.

Freude: Ich wurde auf den Thron erhoben.

Vernunft: Das wird als verdient erscheinen, wenn du deine privaten Angelegenheiten und dich selbst vergißt und anfängst, nur noch an dein Volk und deine Republik zu denken. Mit dem ersten Tag, an dem du das Königtum angenommen hast, solltest du anfangen, für deine eigenen Angelegenheiten abzusterben und für andere zu leben, die - was es noch schwerer macht - deine Bemühungen undankbar und ungerecht beurteilen.

Freude: Mir wurde ein Königreich gegeben.

Vernunft: Was dir vielleicht kurzzeitig Ruhm bringt, aber niemals Frieden.

Freude: Ich regiere gerecht.

Vernunft: Damit tust du das Richtige, was in den Augen Gottes höchst verdienstvoll ist. Aber du solltest wissen, daß du Menschen dienst, die sich über dich beschweren werden, und du vor deinem Tod kaum zu dir selbst zurückkehren kannst. Denn selten war ein König so gut, daß sein Nachfolger dem Volk nicht begehrenswerter erschien, und wenn er dann im Amt ist, wird wieder sein Vorgänger ersehnt. Dies sind die Wege des gemeinen Volkes: zu hassen, was es hat, sich zu wünschen, was kommen könnte, und das Vergangene zu preisen. Wie könnten ihre Klagen aufhören, solange ihnen alles Gute schlecht erscheint, und ihnen gefällt, was sie quält, was verloren wurde oder nur erhofft wird?

Freude: Ich bin mit Zepter und Krone begabt worden.

Vernunft: Glänzende Fesseln, verführerisches Elend. Wenn dies von allen erkannt würde, dann glaube mir, keine zwei Männer würden um einen Thron kämpfen, und es würden mehr Königreiche als Könige zur Verfügung stehen.

Freude: Ich bin in Purpur gekleidet worden.

Vernunft: Ein König wird nicht durch Äußerlichkeiten gemacht, sondern durch seinen inneren Charakter und seinen königlichen Geist. Severus Alexander, Kaiser von Rom, pflegte zu sagen: „Kaiserliche Macht beruht auf Tugend, nicht auf prunkvoller Zurschaustellung.“

Freude: Ich habe königliche Macht erlangt.

Vernunft: Damit ist der Zustand deiner Untertanen zweifelhaft geworden: Werden sie wirklich glücklich sein in jener Art von Glück, das angeblich durch dieses Ereignis geschaffen wird? Denn ein guter König bedeutet sicherlich Glück für ein Königreich der Sterblichen. Aber du selber bleibst mit gefährlichen Verpflichtungen und schwerwiegenden Problemen zurück.

Freude: Ich bin ein König, und ein König kann tun, was er will.

Vernunft: Am wenigsten der König, besonders jetzt, wo das, was einmal rechtmäßig war, nicht mehr so ist. Und wenn du vielleicht begierig darauf bist, durch dein Königreich diese Zügellosigkeit zu erlangen, solltest du dir darüber im Klaren sein, daß du dann kein König, sondern ein Tyrann bist.

Freude: Ich bin ein König, und ich kann alles tun.

Vernunft: Du kannst nichts anderes tun, als was einem König zusteht, dessen Handlungsfreiheit, wie ich gerade betont habe, viel geringer ist als die eines Privatmanns. Wenn du dem Weg der Königsherrschaft in Erwartung von Vergnügen folgst, dann irrst du dich, und du hast, wie man so sagt, alles falsch verstanden. Du mußt das Vergnügen weit hinter dir lassen, denn dieser Weg führt nur durch Mühsal zum Ruhm.

Freude: Ich bin ein König, und ein ruhiges Leben ist mir sicher.

Vernunft: Wenn du vorher ein ruhiges Leben hattest, ist es jetzt vorbei. Nur ein dummer Matrose verläßt den Hafen und sticht in See, wenn er Ruhe sucht.

Freude: Aber ich bin zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ernannt worden.

Vernunft: Einer der edelsten Titel, und eine der härtesten Aufgaben, denn große Dinge zu bewahren, ist schwierig. Und das Gefallene aufbauen, das Zerstreute vereinen, das Verlorene wiederfinden und das Verlassene wiederherstellen? Du hast dir vorgenommen, verlassenes Land zu bewirtschaften, das von vielen lange vernachlässigt wurde. Harter Boden braucht viel Hacken, ausgedörrte Weide viele Bäche, und du mußt Hitze und Kälte ertragen. Wenn du erfolgreich bist, wirst du Lob verdienen, aber dein Nachfolger wird alles andere ernten, was du für ihn gesät hast. Denn für dich ist die Ernte zu spät, weil sie erst nach vielen Sommern reift.

Freude: Ich bin zum Imperium aufgestiegen, und jetzt werde ich mich ausruhen und bequem leben.

Vernunft: Wieder eine Fehleinschätzung! Nie warst du weiter von dem entfernt, was du dir wünschst. Du hast einen hohen Gipfel erklommen, um den Winden und Blitzen zu entkommen. Hast du diese Verse von Horaz nicht gelesen: „Es ist oft die hohe Kiefer, die vom Wind geschüttelt wird. Es sind die hohen Türme, die am lautesten einstürzen, und es sind die höchsten Gipfel der Berge, in die der Blitz am liebsten einschlägt.“ Wie sonst könnten wir verstehen, was so erfahrene Herrscher wie Augustus und Diokletian über die Vorzüglichkeit ihrer Position dachten? Wir lesen, daß der erste erwog, seine imperialen Befugnisse aufzugeben, was der zweite tat und sich, als er zurückgerufen wurde, weigerte, es erneut anzunehmen. Wie sonst könnten wir Marcus Aurelius verstehen, der, als seine Adoption zum ersten Mal die Hoffnung auf Herrschaft in ihm weckte, seinen schockierten Freunden traurig die vielen Übel aufzählte, die mit der Herrschaft verbunden sind. Und auch von Pertinax ist bekannt, daß er die ihm verliehenen kaiserlichen Befugnisse verabscheute. Denn groß ist der Aufstieg zum Thron des Reiches, groß die Verantwortung eines Kaisers, und groß auch der Sturz von den Höhen, zu denen er aufgestiegen ist. Wenn du mir nicht glaubst, dann frage Julius Cäsar oder auch Gaius Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Domitian, Commodus oder auch Pertinax, über den wir gerade gesprochen haben. Ferner Bassianus und Macrinus mit seinem Sohn Diadumenianus, oder den Verdorbensten von allen, Elagabalus, oder Severus Alexander, der moralisch so ganz von ihm verschieden war. (Es mag dich überraschen, daß in diesen beiden Fällen die Mutter mit ihrem Sohn starb.) Frage auch Maximini, Maximiani und Maximi, oder Gordiani, Philippi, Decius, Gallus, Volusianus und den unglückseligen Valerian, der für seine bemerkenswert mißliche Lage berühmt war, oder Gallienus, der das Elend seines Vaters mißachtete, und nicht zuletzt Aurelian, Probus, Iulian, Licinius, Constantius, Valens, Gratian und Valentinian. Damit ich dich nicht verärgere, indem ich jeden einzelnen aufzähle, befrage einfach die ganze Menge von Prinzen, die zu Tyrannen wurden, und sie werden dir einstimmig die gleiche Antwort geben: Ein und derselbe Weg führte sie sowohl in das Imperium als auch in den Untergang.

Doch du bildest dir ein, Ruhe und ein sicheres Leben zu finden, wo sie alle nichts als Gefahr und Ärger und manch elendes Ende gefunden haben. Die vier, die ich am Anfang meiner Liste erwähnte, waren sich dessen noch bewußt. So auch Arrius Antoninus, Großvater mütterlicherseits von Kaiser Antoninus Pius, ein umsichtiger Mann von Integrität, wie uns die Geschichte erzählt, der Nerva bedauerte, als er die kaiserliche Macht übernahm. Ehrlich gesagt ist es völlig vergeblich, solche Prinzen zu beneiden, die eigentlich bemitleidet werden sollten.

Freude: Ich bin der Imperator und kann Rache üben.

Vernunft: Vielleicht Rache gegen Staatsfeinde, aber nicht gegen deine persönlichen. Denn wenn du ein wahrhafter König bist, hast du durch die Thronbesteigung Sicherheit erlangt, weil der Anstand eines öffentlichen Amtes privaten Haß ausschließt. Du kannst nicht diesem oder jenem Menschen ein persönlicher Feind sein, weil du für würdig befunden wurdest, der Vater von allen zu sein. Denn ein wahrhafter König übt über seine Untertanen die gleiche Autorität aus wie ein Vater über seine Kinder: Ein gerechter Vater seines Landes. Der größte König von allen, Augustus, nahm keinen seiner vielen Titel lieber an, als diesen, der es erforderte, die Leidenschaft seiner Jugend zu zügeln, um die Pflichten eines Vaters zu erfüllen. Und so sind diejenigen, die früher deine persönlichen Feinde waren, jetzt deine Kinder.

Freude: Ich bin Kaiser und werde Rache üben können.

Vernunft: Du solltest diese Macht nicht benutzen. Bedenke vielmehr Folgendes: Wenn wahre Macht herausragenden Geistern verliehen wird, dann entspricht dies einem solchen Glück, daß sie Barmherzigkeit und nicht Rache hervorrufen sollte, die nur von jemandem gesucht wird, dessen Geist und Macht schwach und schwankend sind. Hier ist es hilfreich, sich an einen Ausspruch von Prinz Hadrian zu erinnern, der, als er Kaiser wurde, zu einem Mann, den er als Todfeind betrachtete, gesagt haben soll: „Nun bist du mir entkommen.“ Offensichtlich eine großzügige und gnädige Geste, die eines Kaisers würdig ist.

Freude: Ich bin ein Kaiser, und es wird einen Schatz geben, der alle Kosten deckt.

Vernunft: Das klingt bereits nach Raub! Denn wie überall, wird es für einen so starken Strudel einer so abgrundtiefen Verschwendung niemals genug sein. Es würde wohl lange dauern, den Wahnsinn der Sterblichen in dieser Hinsicht angemessen zu beschreiben, insbesondere den der Herrscher Roms. Ich werde nur einige von ihnen berühren, und nur einige ihrer vielen Untaten.

Am häufigsten wurde über Caligulas Besessenheit gesprochen, Baiae und Puteoli durch einen Damm zu verbinden. Triumphierend ritt er über das schäumende Wasser der so entstandenen Bucht, zuerst zu Pferd, dann mit Kutschen. Und was soll ich über die in Essig aufgelösten kostbaren Perlen, goldene Brotlaibe und goldene Speisen sagen, die er bei seinen Banketten servierte, nicht um die hungrigen Gäste zu sättigen, sondern um den Reichtum des Reiches zu verschwenden und die Gier der Menschen zu provozieren, auch indem er ihnen Silbermünzen zuwarf? So versuchte er die Wellen des Meeres zurückzudrängen, die härtesten Felsen zu spalten, Berge abzuflachen und auf ihren Ebenen Felder zu errichten, mit Erde, die man hier abgrubt und anderswo aufschüttete, und das wurde der Natur alles so schnell aufgezwungen, daß sie selbst nicht hinterherzukommen schien. Der Tod war natürlich die Belohnung für jeden, der die Arbeit verzögerte, die innerhalb eines Jahres den immensen Reichtum, den sein Vorgänger Tiberius angehäuft hatte, und alle Reichtümer des Reiches verschlang und ihn in Armut und schändlichste Plünderung zwang. Unter diesen „Heldentaten“ habe ich noch nicht erwähnt, daß Caligula im Sinn hatte, einen Kanal durch die Landenge von Korinth zu graben, ein Projekt von enormen Kosten, das jedoch für die Schiffahrt sehr nützlich sein sollte, da es zwei Teile des Ozeans miteinander verbunden hätte. Dann wäre es möglich gewesen, von Brindisi nach Athen, Chaicis oder Byzanz zu segeln, ohne den riesigen Umweg über Achaia.

Der nächste in der Reihe ist Nero, der Caligula im Wahnsinn folgte und ihn noch übertraf. Seine Ausgaben waren einfach unermeßlich, besonders beim Bauen, wo er alle Verschwender, einschließlich sich selbst, übertrumpfte. Es steht von ihm geschrieben, daß er in keiner anderen Hinsicht verderblicher und verschwenderischer war. Ich will nur eine unter seinen tausenden wahnsinnigen Übeltaten erwähnen: Das Haus, das sich vom Palatin bis zum Esquilin-Hügel erstreckte und den größten Teil der Stadt Rom einnahm, so daß unter den Beleidigungen, die die wutentbrannte Menge gegen ihn richtete, auch diese wohlverdient war: „Rom wird ein einziges Haus! Auf geht's nach Veii Quirites! Wenn dieses Haus nicht bald auch Veii ergreift.“ Dieses Gebäude wollte er das Goldene Haus nennen, und das nicht unpassend, wenn man bedenkt, wie wertvoll es war. Das Gebäude war mit Gold bedeckt und glitzerte von Edelsteinen. Es war so hoch, daß eine kolossale Statue von 120 Fuß Höhe in der Vorhalle stehen konnte. Im Inneren befanden sich eine Galerie und eine Halle mit verzierten Decken, die mit Gold und Elfenbein eingelegt waren, und eine kuppelartige Darstellung des Himmels, die sich langsam Tag und Nacht aus eigener Kraft ununterbrochen drehte. Es gab sogar einen Teich, der einem Ozean vergleichbar war, umgeben von Gebäuden wie die Küstenlinie einer Stadt, neben offenen Landstrichen und Weiden und Weinbergen und Wäldern mit allen Arten von Tieren. Im Zentrum dieses Hauses stand das, was man heute gemeinhin das Kolosseum nennt, dessen Ruinen die Zuschauer noch heute beeindrucken. Und um das Wunder noch zu verstärken, besetzte all dies halb Rom. Aber ich glaube nicht, daß Nero selbst es als übertrieben oder wenigstens als angemessen für einen Kaiserpalast betrachtete, denn als er es einweihte, sagte er nichts Anerkennenderes, als daß er nun anfangen würde, wie ein gewöhnlicher Mensch zu wohnen. Dabei lasse ich solche Nebensächlichkeiten weg, daß er niemals ein Kleidungsstück zweimal trug, daß er niemals mit weniger als tausend Kutschen reiste, daß er mit Silber beschlagene Maultiere benutzte, die mit goldenen Netzen und mit Purpur- und Scharlachrot gewebten Schnüren geschmückt waren, und viele ähnliche Dinge, die kaum zu glauben und eigentlich langweilig sind. Aber wer ist nicht erstaunt, von all diesen Werken zu lesen, und noch mehr erstaunt, sie zu sehen? Ihre Überreste sind heute noch erhalten: Der Fischteich, der begonnen wurde und sich von Punto Miseno bis zum Averno-See erstrecken sollte, überdacht und umgeben von herrlichen Säulengängen, sowie der Kanal vom Averno-See bis nach Ostia, über eine so lange Strecke und so viele Hügel, der es nach dem Einlassen des Meeres ermöglicht hätte, mit dem Boot ohne maritime Risiken zu fahren und sich auch die Ermüdung des Reisens auf dem Landweg zu ersparen. Die Länge des Kanals ist den heutigen Anwohnern noch wohlbekannt, und Sueton gibt sie mit 160 Meilen an. Seine Breite war ausreichend, um Schiffe mit jeweils fünf Ruderbänken und aus entgegengesetzten Richtungen passieren zu lassen, ohne sich zu berühren oder zu behindern. Hätte Nero seine Projekte beendet, hätte er ganz Italien und alle untergebenen Staaten ausgelaugt. Nur sein Tod verhinderte ein solches Unglück.

Ein anderer Verschwender war Aurelius Verus, der unter anderem ein solches Festessen gab, daß, wenn er nur ein weiteres kleines Mittagessen auf ähnliche Weise geplant hätte, ich wirklich nicht weiß, ob der ganze Reichtum Roms ausgereicht hätte. Als sein Bruder Marcus Aurelius davon hörte, der im Gegensatz zu Verus die Mäßigung liebte, soll er darüber gestöhnt und das Reich beweint haben, das er so verfallen sah.

Weitere lasse ich weg, weil es einfach zu viele sind. Mir ist auch nicht entgangen, daß manche vielleicht denken werden, daß diese Beispiele zu langweilig sind und ihre Heilkraft schwächer als versprochen ist. Aber manchmal dient es einem Gelehrten oder einem, der sich dem Studium und ehrlichem Leben widmet, vom Wahnsinn der Narren zu hören, was ihn dazu ermutigen kann, sich anders zu verhalten und eine solche Torheit zu vermeiden. All diese Dinge sollten dich dazu bringen, noch einmal darüber nachzudenken, wofür du deinen Schatz ausgeben willst, denn Genügsamkeit und Mäßigung erfordern niemals große Schätze. Aber alle Schätze und Reiche der Welt reichen nicht aus, um Extravaganz und zügellose Exzesse zu unterstützen. Das ist der Grund, warum nicht nur Männer mit normalen Mitteln, sondern auch fast alle Fürsten, die ein verschwenderisches Leben angenommen haben, zu Plünderungen und Raub getrieben wurden, was vielen einen vorzeitigen und elenden Tod gebracht hat.

Freude: Reichen nicht all diese Städte für die Kosten einer einzigen Person aus?

Vernunft: Laß dir diese Frage von denen beantworten, über die ich gerade so viel gesprochen habe, und den zahllosen anderen, die von einem ähnlichen Wahn ergriffen wurden. Denn dieses, wenn ich so sagen darf, Kostenloch von bodenloser Tiefe, wie das von Curtins in alten Zeiten, kann nicht durch irgendeinen Betrag von Reichtum gefüllt werden, sondern muß durch die Ausübung der Tugenden, vor allem Bescheidenheit, eingeschränkt und gemäßigt werden. Hier ist es auch gut, sich daran zu erinnern, daß alles, was du ausgibst, jemand anderem gehört, und auch an Hadrian zu denken, der, wie wir lesen, sowohl in Volksversammlungen als auch im Senat oft zu sagen pflegte, er würde gern mit dem Wissen regieren, daß der Staat dem Volk gehört und nicht ihm persönlich. Treffende Worte, die eines großen Prinzen würdig sind!

Freude: Ich herrsche, und die Rache ist mein.

Vernunft: Zumindest deiner Person, die wohl nicht gelogen hat, wenn sie sagt: „Die Rache ist mein.“ Aber tatsächlich, wenn du ein wahrer König bist, steht dir mehr die Barmherzigkeit zu, als die Rache. Ich wünschte, die Natur hätte nicht nur der Königin der Bienen, sondern auch den Königen der Menschen einen giftigen Stachel verwehrt. Aber die Natur hat dem Menschen nur ein Beispiel gegeben, ein freies Geschöpf, das selbst wählt. Es ist also meine Pflicht, für das einzutreten, was die Natur nicht erzwingt. Schau dir dieses winzige Insekt an, das aber auch von Gott geschaffen ist, und nutze auch deinen Stachel nicht, um andere zu verwunden. Denn ersteres ist der Weg eines Tyrannen, letzteres der eines Königs. So wie man ohne Gerechtigkeit kein König sein kann, kann man auch ohne Gnade kein König sein. Man kann nicht einmal ein Mensch sein, sondern nur der gekrönte Löwe einer Fabel.

Freude: Ich bin der römische Kaiser.

Vernunft: Du hast Augustus, Nero oder Vitellius, denen du folgen kannst. Auf diese drei Beispiele beschränkt sich nicht nur jeder Fürst, sondern die ganze Menschheit. Aus ihnen mußt du deinen Weg auswählen, und wenn du drei andere Beispiele wünschst, dann gibt es auch Trajan, Decius und Gallienus.

Freude: Ich bin der römische Kaiser, Herr der Welt.

Vernunft: Es gab wohl eine Zeit, in der das wahr war. Aber du kannst nun selbst sehen, wie tief alles gesunken ist. Was dir zeigt, wie sinnvoll es ist, wenn man Dummköpfen und Feiglingen große Sachen anvertraut, so daß eine große Vision in Wahnsinn, und große Anstrengung und Sorgfalt in müßige Lethargie verwandelt wurden. Heutzutage ist das römische Imperium kein Grund mehr für große Freude, sondern ein Zeichen menschlicher Schwäche und wankelmütigen Glücks.

Freude: Aber ich bin ruhmreich durch das Imperium.

Vernunft: Glorreiche Namen, dunkle Taten, die Treulosigkeit dieser Welt und menschliche Leichtgläubigkeit, das sind die Haken, die den schwindelerregenden Verstand hin und her ziehen. Schön ist das Wort „Imperium“, schön das Wort „Königsherrschaft“, aber Imperium und Königsherrschaft sind die schwierigsten aller Ämter, wenn sie richtig ausgeführt werden sollen. Wenn nicht, sind sie äußerst gefährlich und oft tödlich. Aus gutem Grund findet diese Aussage eines namentlich nicht genannten Königs breite Zustimmung: „Die Krone ist eher ein prächtiger als ein glücklicher Kopfschmuck, denn sie ist voller Sorgen, Gefahren und viel Elend.“ Wenn dies klar verstanden würde, würde niemand danach streben oder sich freuen, wenn er damit gekrönt würde, sondern es freiwillig ablehnen, wenn es ihm angeboten würde, und so eine Krone nicht einmal aufheben, wenn er sie auf der Erde liegend finden würde.

Deshalb erwache jetzt, du sterblicher Mensch, öffne deine Augen und hör endlich auf, dich von falschem Glitzer blenden zu lassen! Betrachte deinen kleinlichen Körper, sieh dich um, in welch engen Grenzen du lebst, und höre auf, die Weisen und Philosophen zu ignorieren. Die ganze Erde ist nur ein kleiner Punkt. Du stirbst in Schwäche und Ungewißheit, und selbst wenn du jung und gesund bist, kämpfst du mit dem Tod. Wenn du denkst, daß du nach oben gehst, gehst du nach unten. Wenn du glaubst fest zu stehen, stürzt du steil hinab. Kein Tier vergißt seine eigene Schwäche mehr als du, und als halbtoter Wurm träumst du immer noch von Königreichen und Imperien! Du solltest dich daran erinnern, daß du selber nur ein winziger kleiner Punkt bist, sozusagen nicht einmal der tausendste Teil eines Punktes. Und diesen Teil eines Punktes willst du als stolzer Bewohner besetzen, der bald von jemand anderem besetzt werden wird, während du in diesem weiten Universum nichts besitzen kannst als das, was von deinen erkalteten und verblichenen Überresten besetzt wird. Geh nur so weiter, blind und wahnsinnig, mit überheblich stolzem Gesicht, blase deinen Geist auf, den die Natur zügeln will, träume von großen Taten, obwohl du gefangen bist, und von unsterblichen Dingen, obwohl du sterblich bist! In diesem Nichts beschäftigst du dich jeden flüchtigen Augenblick in lächerlicher und sinnloser Überheblichkeit, bald mit Plünderung, bald mit Mißbrauch, bald mit Rache, bald mit rastlosen Hoffnungen, bald mit eitlen Ehren und bald mit unersättlichen Begierden, mit all deinen Torheiten, deinen Reichen, Fürstentümern, Imperien, Schiffen, Armeen und Kriegen. Davon schwärmen alle, ob sie Kaiser oder Ackerbauer, reich oder arm sind, und doch sind ihre Körper nur Staub und ihr Leben ist wie eine Rauchwolke, die leicht von jedem Windhauch davongetrieben wird. Erst spät und vielleicht zu spät dämmert es dir, daß dieses Leben nur ein Weg ist, aber nicht das Ziel, und daß all diese Namen wie „Königreich“ und „Imperium“ illusionär sind.

Freude: Ich bin aber zum Kaiser ernannt worden.

Vernunft: Wenn Dummköpfe zu Kaisern gemacht werden, erinnern sie sich nicht mehr daran, daß sie Menschen sind oder einmal Menschen waren. Dies zeigte uns auch Tiberius Cäsar: Als ihn ein Freund an ihre alte Freundschaft vergangener Tage erinnern wollte, und kaum den Mund aufgemacht hatte, um zu sagen: „Du erinnerst dich…“, unterbrach er ihn abrupt, und ohne ihm zu erlauben, zu Ende zu sprechen, sagte er hastig: „Ich erinnere mich nicht, wer ich war!“ Unehrliche und stolze Worte, die nicht nur aller Freundschaft, sondern aller Menschlichkeit entbehrten!

Freude: Ich bin in das römische Imperium aufgestiegen.

Vernunft: Warum macht dir das so viel Freude? Man steigt auch zum Galgen oder zum Kreuz auf. Umgekehrt legt man sich ins Bett, setzt sich auf einen Stuhl, und oft wohnt die Stille an einem niedrigen Ort. Der Aufstieg hat vielen Schande gebracht, vielen die Hinrichtung, und für alle war es ein Kampf.

„Siehe, ich bin der rechtmäßige König!“ erklärt die Freude. Petrarca sah in der Römischen Republik die beste Regierung, und so eifert er in vielen Beispielen gegen das Königtum, ohne die Frage des Rechtes näher zu berühren, die in dem Thema des Kapitels zur Diskussion gestellt wurde. Der Petrarca-Meister hat wenig von diesen Beispielen angenommen. Er verfolgt den Gedankengang, daß derjenige von Rechts wegen herrschen soll, der am besten für sein Volk sorgt, und er stellt diesen Gedanken sehr reizvoll in dem Beispiel von einem guten und einem schlechten Hirten dar. Rechts geht mit blankem Schwert der schlechte König sein Reich ab. Seine Herde, sein Volk wird geschlachtet, den Schafen wird das Fell abgezogen, und sie werden ausgeweidet. Links ist der gute König in seinem Reich. Unbewaffnet, mit dem Zepter in der Hand, geht er sorglos seines Weges. In seinem Reich werden die Herden geschoren und gemolken, müssen also nur den naturgeborenen Ertrag geben. Über dem heiteren, unbefestigten Palast dieses Königs schwebt Gottes Hand, während in der finsteren Wasserburg des bösen Königs Mord herrscht und ein Tyrann den anderen umbringt. Beachtung verdient noch, wie der Petrarca-Meister die Bauformen der Renaissance gegen die des Mittelalters ausspielt: die Renaissance steht für das Gute und Harmonische, das mittelalterliche Kastell für das Böse.

So hat der Petrarca-Meister den Gedanken dieser Betrachtung vertieft und ihn der Mentalität seiner deutschen Leser besser verständlich gemacht: nicht jedes Königtum ist schlecht und unrecht, sondern nur solches, das gegen das eigene Volk wütet. Den moralischen Gedanken hat der Künstler überaus reizvoll in alltägliche Szenen eingekleidet. Die Jäger beim Abziehen und Ausweiden der Schafe, die Hirten beim Melken und Scheren sind meisterhaft gezeichnet und gehören zu den eindrucksvollsten Menschendarstellungen, die uns die Dürer-Zeit hinterlassen hat.

Soweit beschreibt Walther Scheidig dieses Bild. Aus geistiger Sicht erkennt man hier gut den Unterschied zwischen einem König des Lebens und einem König des Todes. Praktisch sind es zwei unterschiedliche Bewußtseinsebenen, einerseits ein ganzheitliches Bewußtsein mit der höheren Vernunft, das sich einer lebendigen geistigen Welt bewußt ist, in einem göttlichen Tempel herrscht und die Gemeinschaft lebt. Anderseits das eigenwillige Ichbewußtsein mit dem gedanklichen Verstand, das sich vor allem einer toten materiellen Welt bewußt ist, in seiner Räuberburg hinter dicken Mauern und von einem Wassergraben umgeben herrscht, die Vernunft aus der Burg wirft und den Eigennutz lebt. So sieht man dann deutlich, wie dieses Bewußtsein mit der Natur und anderen Wesen umgeht, was auch heute noch in unserer materiellen Welt täglich geschieht.

1.97. Von einer mächtigen Armee

Freude: Ich habe eine mächtige Armee.

Vernunft: Es würde mich wundern, wenn Königreich und Imperium nicht von einer Armee gefolgt würden, so wie ein Elend dem anderen folgt. Seneca glaubte, daß Scipio Africanus im Himmel ist, nicht weil er mächtige Armeen befehligte, die auch schon von Verrückten und Verbrechern angeführt wurden, sondern weil er darin Mäßigung zeigte, die gerade durch eine Armee wenig unterstützt wird, sondern oft geschwächt oder ausgelöscht. Denn welche Tugend ist beständig genug, um nicht durch den Umgang mit so vielen Räubern und blutrünstigen Henkersknechten, dessen du dich rühmst, erschüttert zu werden?

Freude: Ich habe eine große Armee.

Vernunft: So mußt du dein Leben im Feldlager verbringen, weil die Städte keine großen Armeen aufnehmen können, und friedliche Bürger und das Militär nicht gut zusammenleben.

Freude: Ich habe eine sehr tapfere Armee.

Vernunft: Und damit das Potential für Krieg und den Verlust des Friedens! Wenn dir das Spaß macht, gehörst du sicherlich nicht in die himmlische Stadt.

Freude: Ich habe eine riesige Armee.