| Home | Weiter | Galerie | Über uns |

1.10. Von der Tugend

Freude: Ich sollte mich auch nicht wenig der Tugend rühmen.

Vernunft: Ich denke, sich der Tugend und Güte zu rühmen, ziemt sich nur einem Stifter und Wohltäter.

Freude: Ich rühme mich der großen geistigen Tugenden.

Vernunft: Doch schau genau hin, ob dein vermeintlich Großes nicht etwas Kleines ist.

Freude: Ich habe in zweifelhaften Dingen beständige Tugend.

Vernunft: Der eigentliche Wert der Tugend besteht nicht darin, was geschehen, sondern was noch zu tun ist. Nicht, was sie besitzt, sondern was ihr noch mangelt sollte man beherzigen. Das heißt, daß man die Tugend nicht bei dem umsorgt sieht, der sich des Erlangten rühmt, sondern bei dem, der nach ihr sucht. Ich sage gern (so es mir zusteht), daß Tugend gierig ist oder zumindest der Gierigkeit gleicht. Sie dürstet emsig, dörrt jeden Tag aus, und je mehr sie erreicht, desto ärmer sieht sie sich, und um so mehr begehrt sie. Ihr ist kein Maß der Begierde und keine Menge an Verdienst genug.

Freude: Meine Tugend reicht über die Sitten der Menschen hinaus.

Vernunft: Ich fürchte, dieses Bekenntnis ist Hochmut und keine Tugend.

Freude: Meine Tugend ist strahlend.

Vernunft: Die Grundlage wahrer Tugend ist die Demut. Nichts ist so hell, daß es Hochmut nicht verdunkelte. Das wußte er (gemeint ist Luzifer), als er sie so strahlend erschaffen hat, um sich selbst zu erheben, so daß er nicht allein finster geworden, sondern verdienterweise auch „Fürst der Finsternis“ genannt wird. Wenn das ihm schon wiederfahren ist, was sollen die andern von ihrem Hochmut erhoffen?

Freude: Meine Tugend ist wahrlich groß.

Vernunft: Die Tugend pflegt sich nie selbst zu rühmen oder zu preisen, vor allem nicht für fremdes Gut, weil sie stets nach Höherem strebt. Deshalb achtet sie sich im Vergleich mit anderen stets gering.

Freude: Meine Tugend ist aber vollkommen.

Vernunft: So etwas sagt die Tugend niemals von sich selbst, um sich zu rühmen. Sie weiß wohl, daß dies eine Zeit des Kampfes ist und nicht des Sieges. Deshalb ist sie niemals faul, sondern immer im Wirken von Tugend. Auch wenn sie manchmal alles vollbracht und alles gegeben hat, gürtet sie sich, als wöllte sie zu allererst beginnen. Glaube mir, was sich vermißt, das Höchste vollbracht zu haben, das ist nicht Tugend, sondern Irrtum, womit man sich vor allem selbst betrügt, und zu sein glaubt, was man nicht ist. So irrt man vom Weg ab ins Leiden. Wer sich dasjenige einbildet, was er nicht hat, versäumt willentlich das, was er hätte erreichen sollen. Deshalb ist der Nützlichkeit nichts feindlicher, als der Wahn der Vollkommenheit. Denn niemand befleißigt sich zu erreichen, was er bereits zu besitzen glaubt. Dieser Irrtum steht vielen, die große Dinge vorhaben und bewegen wollen, vor dem wahren Licht.

Freude: Aber nach menschlichen Begriffen ist meine Tugend vollkommen.

Vernunft: Wenn du als ein ehrlicher Richter deiner Werke dein ganzes Leben betrachtest und deiner täglichen Gedanken, Worten und Taten Rechenschaft forderst, würdest du sehen, wieviel Unvollkommenheit in deinem Geist ist und wie viele Laster du hast.

Freude: Zumindest habe ich gewöhnliche Tugend.

Vernunft: In den allerhöchsten Dingen hat Mittelmäßigkeit keinen Platz. Wenn du sie wirklich hast, ist es noch kein Gegenstand der Freude, sondern viel mehr ein Ansporn zur fleißigen Tätigkeit. Denn was dem Höchsten bestimmt ist, hat keine Ruh, bis es dahin gekommen ist.

Freude: Ich habe viele Tugenden.

Vernunft: Laß andere Leute darüber urteilen, ob das schon eine Tugend ist. Zumindest ist es noch nicht das Ziel der Freude, sondern vermittelt, was die wahre Tugend zum Höchsten führt. Fürwahr, solche Philosophie halten wir, die nicht den Genuß der Tugend, sondern ihren Gebrauch lehrt. Soweit wir jetzt im Leben von vielen Gefahren umringt sind, ist noch nicht die vollkommene Zeit, sich zu erfreuen, sondern zu wünschen und zu hoffen. Du magst hoffen, dich freuen zu können, doch solltest du auch fürchten, Leid ertragen zu müssen.

Freude: Habe ich etwas Gutes in mir, fühle ich, von wem es kommt und erfreue mich daran. Was mir aber mangelt, weiß ich, von wem es zu erbitten ist, und darauf hoffe ich.

Vernunft: Das ist die Tugend. Jetzt hast du einen sicheren Weg zur wahren Freude gefunden.

Nach Ansicht des Kunsthistorikers Wilhelm Fraenger war es zu jener Zeit üblich, die Tugend als eine alte fleißige Frau darzustellen, die nicht betrübt wird, wenn die schönsten Blüten und behüteten Früchte (rechts im Bild) vom Unwetter zerschlagen werden, während Disteln und Dornen (links im Bild) verschont bleiben. Unbesiegt von den Elementen und im Einklang mit der großen Ordnung des Firmaments, das auf ihrem krummen Rücken zu lasten scheint, verrichtet die Tugend ihr nützliches Werk und ist (wie es oben im Text heißt) „niemals faul“.

Neben der Himmelskugel auf dem Rücken der alten Frau fällt natürlich auch der Spinn-Rocken ins Auge. Diese Symbolik ist uralt. Auf dem Rocken wurde die Rohwolle gesteckt und mit einer Spindel, welche die alte Frau in der linken Hand hält, verdreht bzw. gesponnen und aufgewickelt. Das Ganze erinnert an die Schicksalsfäden von Ursache und Wirkung, die aus dem Chaos der Natur entstehen. Wie fundamental dieser Prozeß ist, zeigt sich auch am Begriff der „Stringtheorie“ (zu deutsch „Faden-Theorie“) unserer modernen Physik. Interessanterweise werden hier im Bild die fertigen Spindeln wieder auf den Rocken gesteckt, womit ein gewisser Kreislauf angedeutet wird.

Damit erinnert die alte Frau mit den wirren Haaren zunächst an die uralte Mutter Natur, die unablässig in vielen Kreisläufen wirkt, die auch in der Himmelskugel erscheinen, welche sie natürlich stützt. Auffallend ist der Sockel, auf dem sie steht. Wir würden heute an feste Materie denken, aber damals war der Sockel der Natur noch reiner Geist, der auch als Gott bezeichnet wurde. Er war das Verläßliche und Ewige, während die äußere Natur als vergänglich und trügerisch galt.

Nun steht natürlich die Frage: Was hat die alte Mutter Natur mit der Tugend zu tun? Damit wird es kompliziert: Wir betrachten die Tugend gewöhnlich als persönliche Qualitäten wie Ehrlichkeit, Mäßigung und Freundlichkeit. Doch am Ende des obigen Textes wird klar, daß man damals einen noch viel höheren oder weiteren Begriff von der Tugend hatte. Dabei ging es darum, aus dem engen Ego zu entkommen und zu erkennen, daß man kein getrenntes und verletzliches Lebewesen ist, sondern mit allem verbunden, mit der ganzen Natur und vor allem mit dem ganzen Geist. Entsprechend bringt der Petrarca-Meister in diesem Bild zum Ausdruck, daß Mutter Natur im Grunde reine Tugend ist und immer zum Wohle aller Wesen wirkt, auch wenn uns das selten bewußt wird und sie uns oft sogar feindlich erscheint. Mit dem Rosenkranz am Gürtel ihrer Arbeitsschürze wird sie zur Pilgerin auf einem langen Weg zu einem hohen geistigen Ziel. Damit liegt die wahre Tugend im Erkennen des wahren Wesens der Natur, das eng mit der großen Frage verbunden ist, die im Text von der Vernunft immer wieder gestellt wird: „Wer bin ich?“ Bei Meister Eckhart klingt das so:

Damit ist es nicht genug, daß man die Werke der Tugend wirke, Gehorsam leiste, Armut oder Verachtung auf sich nehme oder sich auf andere Weise demütig oder gelassen halte; man soll vielmehr danach trachten und nimmer aufhören, bis man die Tugend in ihrem Wesen und Grunde gewinne... (Reden der Unterweisung 21)

Die Seele wird im (natürlichen) Körper geläutert, auf daß sie sammele, was zerstreut und herausgetragen ist. Wenn das, was die fünf Sinne hinaustragen, wieder in die Seele hereinkommt, so hat sie eine Kraft, in der es alles eins wird. Zum andern wird die Seele geläutert in der Übung der Tugenden, d.h. wenn die Seele hinaufklimmt in ein Leben, das geeint ist. Daran liegt der Seele Lauterkeit, daß sie geläutert ist von einem Leben, das geteilt ist, und eintritt in ein Leben, das geeint ist. Alles, was in niederen Dingen geteilt ist, das wird vereint, wenn die Seele hinaufklimmt in ein Leben, in dem es keinen Gegensatz gibt. Wenn die Seele in das Licht der Vernunft kommt, so weiß sie nichts von Gegensatz. Was diesem Lichte entfällt, das fällt in Sterblichkeit und stirbt... (Predigt 9)

Wer in Tugend lebt und in Tugend wirkt, mit dem steht es gar recht. Wer des Seinen nichts sucht an keinen Dingen, weder an Gott noch an den Kreaturen, der wohnt in Gott, und Gott wohnt in ihm. Einem solchen Menschen ist es lustvoll, alle Dinge zu lassen und zu verschmähen, und dem ist es eine Lust, alle Dinge auf ihr Allerhöchstes zu vollenden... (Predigt 11)

Liebe zur Tugend ist eine Blume und eine Zierde und eine Mutter aller Tugenden und aller Vollkommenheit und aller Seligkeit, denn sie ist Gott, da Gott die Frucht der Tugenden ist; Gott befruchtet alle Tugenden und ist eine Frucht der Tugenden, und diese Frucht bleibt dem Menschen... So auch ist es dem Menschen gar beglückend, der da wohnt in der Frucht der Tugend, denn der hat keinen Verdruß und kein Wirrsal, da er sich selbst und alle Dinge gelassen hat. (Predigt 31)

Entsprechend sind am unteren Bildrand auch zwei Wege zum Sockel der Natur angedeutet. Der breite Weg, der von bunten Blüten und süßen Früchten gesäumt, von einem Zaun begrenzt, aber auch vom Unwetter bedroht ist, führt in die „linke“ Richtung und endet an einem Abgrund, der wie mit einem Spaten abgestochen erscheint. Der schmale Weg, der von Dornen, Disteln und Brennesseln gesäumt ist, führt in die „rechte“ Richtung an den Grund des Sockels zur wahren Tugend. Die links dargestellte Distel könnte eine Mariendistel sein, die an die „Schmerzensreiche“ Maria erinnert, und daneben könnten Brennesseln stehen. Beide sind auch vorzügliche Heilpflanzen. Das Erdreich unter den Brennesseln scheint aufgebrochen zu sein, so daß symbolisch die „Wurzeln des Leidens und der Heilung“ sichtbar werden. Damit erinnert dieser Weg an den berühmten Leidensweg, der in der Bibel von der Verbannung aus dem Paradies über die Dornenkrone von Christus am Kreuz bis zum Armageddon skizziert wird, und auch an den tieferen Sinn und Zweck des Leidens in der Natur, den man damals gesehen hat. So sagt auch Meister Eckhart:

Wahrlich, wer rechten Sinnes wäre und sich auf Gott wohl verstünde, dem gerieten alle solche Leiden und Vorfälle zu großem Segen. (Reden der Unterweisung 11)

Der breite Weg erinnert an unsere heutige Wissenschaft. Denn nur wenige Wissenschaftler können diesen Abgrund zwischen Materie und Geist überwinden. Für viele ist der Begriff „Gott“ sogar etwas äußerst Feindliches, was verständlich ist, denn er bedroht nicht nur den geliebten Materialismus, sondern auch ihre geliebte Persönlichkeit. Andere gehen den Weg der Dornen und müssen oft die beißende Kritik ihrer Kollegen ertragen, wie zum Beispiel Carl Friedrich von Weizsäcker, Hans-Peter Dürr, Ulrich Warnke, Thomas Görnitz oder Rupert Sheldrake. Doch praktisch führen all die großen Entdeckungen, sei es in der Astrophysik oder Quantenphysik, im Grunde immer wieder zu dem Ungreifbaren, das man früher Geist oder Gott nannte. Oder wie Werner Heisenberg gesagt haben soll, der als Begründer der Quantenmechanik gilt:

Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum Atheismus, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott.

1.11. Von der Meinung der Tugend

Freude: Egal wer ich bin, wichtig ist, daß die Meinung der Menschen von mir gut ist.

Vernunft: Die Meinung verwandelt ein Ding nicht.

Freude: Die Meinung der Leute hält mich für tugendhaft.

Vernunft: Ihre Meinung wird dich vor der Sünde nicht beschützen. Wenn sich ein Intelligenter an Lügen erfreut, dann ist das Dummheit.

Freude: Die Meinung der Leute lobt nun einmal meine Tugend.

Vernunft: Es gibt wohl nichts, was die Meinung nicht erdichten kann. Aber Tugend oder Sünde, die im Geist des Menschen wohnt, wird von vielerlei Meinungen oder Gerüchten nicht gewandelt. Wenn dich auch alle Menschen gut nennen, bedeutet das noch lange nicht, daß du auch gut wirst.

Freude: Ich habe doch einen guten Ruf.

Vernunft: Ein Weiser unter den Juden (Salomon) sagte: „Ein guter Ruf ist besser als viele Reichtümer.“ Und an anderer Stelle sagt er: „Besser ist ein guter Ruf, als gut duftende Salben.“ Damit hat er den guten Ruf mit gutem Geruch und gutem Reichtum verglichen. Doch wie kann ein Ruf oder ähnliches gut sein, soweit er nicht wahrhaft ist? Der gute Ruf macht einen Untugendhaften nicht besser. Er sollte sich des eitlen Namens nicht rühmen, sondern den Spruch des Weisen hören: „Der Ruf der Untugendhaften wird verfallen und verfaulen, im Gegensatz zu unserer Ehre, die vom inneren Gewissen bezeugt wird.“ Wer auf diese Weise innerlich strebt, was könnten ihm die Schmeichler in die Ohren blasen? Wie kann ein Ruf durch Lug und Trug wirklich nützlich sein? Aus schlechten Wurzeln sprießt nichts Gutes. Wenn du also wahrhaft sein willst, solltest du deinen Ruf niemals gut nennen.

Freude: Die Bürger halten Gutes von mir.

Vernunft: Es geht nicht darum, was andere von dir halten, sondern was du von dir selbst hältst.

Freude: Zumindest reden die Mitbürger gut von mir.

Vernunft: Glaube nicht, was sie über das reden, wovon sie nichts wissen. Sie lügen gern, wenn ihnen die Zunge mit viel Honig hin und her gewendet wird. So verwandelt sich Gewohnheit in Wahrheit.

Freude: Viele reden gut von mir.

Vernunft: Den Unwissenden zu glauben, was soll das anders sein, als willkürlicher Selbstbetrug?

Freude: Auch die Nachbarn reden mir Gutes nach.

Vernunft: Sie sind vielleicht mit Furcht oder Gaben bestochen, oder verhoffen sich etwas von dir. Willst du ihnen glauben?

Freude: Wahrlich, die Nachbarn achten mein Ruf hoch.

Vernunft: Einer betrügt den anderen, und sie alle dich.

Freude: Die Bürger geben mir gute Worte.

Vernunft: Im Inneren deiner Seele ist ein gewisser Zeuge, der viel sicherer ist. Frag dein Gewissen, und dem glaub!

Freude: Die Leute halten Gutes von mir.

Vernunft: Was man zu halten glaubt, ist sehr zweifelhaft. Verläßlicher ist die wahre Tugend.

Freude: Ich denke doch, daß ich tugendhaft bin.

Vernunft: Dann hast du keine Tugend! Denn die Tugendhaften mißfallen sich und klagen über sich selbst.

Freude: Es ist nicht nur meine Meinung, sondern vor allem die der anderen.

Vernunft: Vielleicht bist du sündhaft, und die anderen sind Narren!

Freude: Nein, die Leute erhoffen doch Gutes von mir.

Vernunft: Dann versuch dein Bestes, damit ihre Hoffnung nicht vergebens sei. Sonst wäre es übel, wenn du Gutes vermagst, und sie würden einem Esel vertrauen.

Freude: Ich denke, sie erhoffen nichts umsonst von mir.

Vernunft: An so eine Fähigkeit solltest du nicht glauben. Noch viel übler als andere zu betrügen, ist sich selbst zu betrügen.

Freude: Sie halten mich alle für einen Tugendhaften.

Vernunft: Ach, könntest du dieses Spiel doch durchschauen!

Freude: Wahrlich, sie alle sagen, ich sei tugendhaft.

Vernunft: Und du glaubst den Leuten? Schämst du dich nicht, von dir etwas zu behaupten, was du nicht bist?! Euch ist unter vielem anderen etwas Wunderliches eingepflanzt, so daß ihr euch jenseits von eurem Denken und Tun von dem mehrt, was andere glauben. Oder wie der Dichter Flaccus sagte: „Ihr fürchtet die Lüge der Unehre und erfreut euch der Lüge der Herrlichkeit.“

Freude: Aber das gemeine Volk lobt mich wie aus einem Munde.

Vernunft: Es gibt keinen breiteren Weg zum Irrtum und Untergang, als dem gemeinen Volk zu folgen. Was das gemeine Volk lobt, ist oft des Tadelns wert.

Freude: Ich gefalle allen Menschen.

Vernunft: Die den Menschen gefällig sind, mißfallen Gott. Und das Gefallen der Menschen ist ein Mißfallen Gottes. Gegensätzliches erfreut sich am Gegensätzlichen.

Freude: Ich habe den Ruf eines Frommen.

Vernunft: Der ist durch Beständigkeit und ehrbares Leben zu erhalten. Ansonsten wird er bald vergehen, denn ein Ruf ist nichts als Wind.

Freude: Groß ist meine Ehre im Volk.

Vernunft: Das sind gebrechliche Bäume auf einem dürren Acker.

Freude: Ich empfange auch großes Lob von den Gelehrten.

Vernunft: Ist es wahr, so wird es bleiben, oder wie Cicero spricht, wurzeln und entsprießen. Ist es aber erdichtet, wird es wie ein Strauß gepflückter Blumen welken.

Freude: Alle Leute verkünden einhellig meine Tugend.

Vernunft: Man soll sich als Mensch nicht aufblasen, gleich gar nicht mit eigener Tugend (soweit sie wahr ist), sondern sich selbst im Verleiher aller Tugenden rühmen, welcher die Gegensätze bewirkt, um die Menschen davon zu befreien, indem sie verlieren, was sie zu besitzen glauben.

Freude: Die ganze Stadt preist mich.

Vernunft: Erinnere dich an das Gesagte: Was das gemeine Volk lobt, ist schnöde. Es lügt gern, vernichtet das Gute, fördert das Übel und handelt närrisch. Nun geh hin, und erfreue dich am kläglichen Lob der Unwissenden!

Im „Glücksbuch“ von 1620 lautet der Titel dieses Bildes: „Von Federklaubern, Hälmleinstreichern und Schmarotzern.“ Damit haben wir bereits eine erste Deutung. Im Zentrum steht ein selbstbewußter Patrizier, der sich selbst nach der Meinung anderer beurteilt. Um die Schultern trägt er eine dicke goldene Kette und in den Händen einen übergroßen Rosenkranz, der seine Frömmigkeit bezeugen soll. Vor ihm steht ein junger Edelmann, der ihm mit der linken Hand das „Hälmchen streicht“, also „Honig um den Mund schmiert“. Hinter ihm streichelt ihn ein älterer Edelmann mit der linken Hand und „klaubt Federn auf“, verrichtet also einen bedeutungslosen Scheindienst. Und schließlich wird der Kopf des Patriziers von einer Schar Fliegen umsummt, die Schmarotzer, die den süßen Honig riechen.

Auffallend ist vielleicht noch, daß der ältere Mann sein Messer auf dem Rücken trägt, was bereits an eine gewisse Gefahr erinnert. Dazu sieht man noch drei recht unterschiedliche Häuser, von denen zwei hinter einer dunklen Mauer stehen. Das palastartige Haus im Vordergrund könnte dem Patrizier gehören, und die baufällige Burg und das schöne Wohnhaus den beiden Edelleuten, die man nach ihrer Kleidung sogar als Ritter bezeichnen könnte.

Aus geistiger Sicht steht wieder der Verstand im Mittelpunkt, der von den Gedanken umschwirrt wird, die den süßen Honig des Lobes riechen, und allseits von weltlichen Gegensätzen bedrängt ist, die hier durch den jungen und alten Mann angedeutet werden. So ist es vor allem auch der Verstand, der sich mit den frommen Tugenden und weltlichen Ehrungen identifiziert, die man in Form von Rosenkranz und Amtskette sieht. Aber noch mehr identifiziert er sich mit dem Körper, in dem er wohnt. Manchmal gleicht dieser Körper einer Burg mit kleinen Schießscharten, aus denen sich das Ego vereidigt, manchmal einem schönen Wohnhaus, wo man sich praktisch einrichtet, und manchmal einem protzigen Palast, um seinen Reichtum zu präsentieren. Die mehr oder weniger großen Fenster dieser Häuser sind unsere Sinnesorgane, durch die wir in die Welt schauen. Neben den Mauern des Hauses gibt es natürlich auch noch andere Mauern, die wir um unser vermeintliches Eigentum in der Welt bauen. Ein Leben ohne Mauern können wir uns heute kaum noch vorstellen. Sogar die Wissenschaft sagt, daß die ersten Lebewesen durch die Bildung von Zellwänden entstanden sind. Interessanterweise müssen auch diese „semipermeable“ (halbdurchlässig) sein. Also: Ohne Löcher in den Mauern, gibt es auch kein Leben. Das relativiert natürlich auch unsere Vorstellung von „Mein“ und „Dein“. Daß dieses Mauernbauen aufgrund der allgegenwärtigen Vergänglichkeit nicht ohne Sorgen abgeht, sieht man an den großen und kleinen Steinen, die in diesem eingezäunten Garten liegen, und an der welkenden Blume. Darüber hinaus sind es natürlich relativ essenzlose Dinge, die wir mühevoll von der Erde ergreifen und die doch nur Federn gleichen, die jeder Wind davontragen kann. Trotzdem zieht uns der süße Nektar der weltlichen Gegensätze an, damit wir denken und handeln...

Wie im Text beschrieben, besteht nun die große Gefahr darin, daß man sich im Besitz von Dingen glaubt, die doch im Grunde nur Geist und Natur auf kurze Zeit verleihen. Oder wie es bei Meister Eckhart heißt:

Denn alle die Gaben, die Gott uns je gegeben hat, sowohl Gaben der Natur wie Gaben der Gnade, gab er nie in anderem Willen als in dem, daß wir nichts zu eigen besitzen sollten; und derart zu eigen hat er weder der Mutter (Natur) noch irgendeinem Menschen oder sonst einer Kreatur etwas gegeben in irgendeiner Weise. Und um uns zu belehren und uns damit zu versehen, darum nimmt er uns oft beides, leibliches und geistiges Gut. Denn der Besitz der Ehre soll nicht unser sein, sondern nur ihm. Wir vielmehr sollen alle Dinge (nur so) haben, als ob sie uns geliehen seien und nicht gegeben, ohne jeden Eigenbesitz, es sei Leib oder Seele, Sinne, Kräfte, äußeres Gut oder Ehre, Freunde, Verwandte, Haus, Hof und alle Dinge. (Reden der Unterweisung 23)

1.12. Von der Weisheit

Freude: Ich habe Weisheit erlangt.

Vernunft: Weisheit ist etwas Großes und von der Tugend untrennbar, soweit sie wahrhaft ist. Hättest du sie im Leben genutzt, wäre sie erprobt gewesen, aber als Einbildung ist sie wenig nützlich.

Freude: Aber ich bin weise.

Vernunft: Glaube mir, wärst du wirklich weise, würdest du so etwas niemals sagen. Denn der Weise versteht, wie groß wahre Weisheit ist und wieviel ihm daran mangelt. Deshalb rühmt er sich nicht, sondern seufzt.

Freude: Ich denke, ich bin weise.

Vernunft: Du hättest wohl recht, wenn es auch soviel Weisheit gäbe, wie Gelehrte, die sich dafür rühmen. Letzteres ist leicht, aber ersteres ist sehr schwer.

Freude: Aber ich bin wirklich weise.

Vernunft: Willst du wirklich weise sein, so laß dich davon nicht verführen. Sich persönlich weise zu glauben, ist dein erster Schritt in die Narrheit. Der nächste Schritt ist, sich als ein Weiser auszugeben.

Freude: Mit fleißigem Studium habe ich Weisheit erlangt.

Vernunft: Viele Wege führen zu ihr. Doch bedenke, ob du wirklich dort angekommen bist. Weisheit ist nicht die Frucht eines kurzen Studiums über etliche Jahre, wie man gewöhnliche Künste begehrt. Weisheit ist die Erfahrung am Ende eines ganzen langen Lebens, wie ein Wanderer, der den ganzen Tag gelaufen ist, am Abend zur Herberge kommt. Hier gefällt mir der Spruch von Platon, den auch Cicero lobte: „Glückselig ist, wer es noch im Greisenalter schafft, die Weisheit und wahre Erkenntnis zu erreichen.“ Die dir auf der Mitte des Weges begegnet und dich, von welchen geflügelten Pferden auch immer geführt, vor der Zeit ergriffen hat, ist ungewiß. So schnell wirst du keine Weiser.

Freude: Die vollkommene Weisheit habe ich vom Himmel herab empfangen.

Vernunft: Wahrlich, Weisheit ist eine himmlische Gabe. Doch sogar ein großer Mann und Freund des Himmels (nämlich Paulus) sprach: „Nicht, daß ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei...“ (...ich jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen möchte, nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, daß ich's ergriffen habe. / Bibel: Brief des Paulus an die Philipper 3.12)

Freude: Mit begierigem Geist habe ich die Weisheit ergriffen.

Vernunft: Wie die Begierde nach Geld oder anderen Dingen unheilsam ist, so ist die Begierde nach Weisheit heilsam. Aber schau hin, ob du einer solchen Größe schon fähig bist. Denn sogar der genannte Lehrer (Paulus) spricht weiter: „Ich glaube nicht, daß ich's schon begriffen habe.“ Oder wie ein ähnlich großer (nämlich David), der zu Gott von sich selbst redend sprach: „Deine Augen sahen meine Unvollkommenheit.“ (Psalm 139.16) Das ist die Sicht eines Weisen, der seine Unvollkommenheit erkennt und bekennt.

Freude: Ich werde als Weiser bezeichnet.

Vernunft: Weder deine noch die Meinung anderer können dich weise machen, sondern nur dein Handeln selbst.

Freude: Die Leute nennen mich aber weise.

Vernunft: Das gemeine Volk hat seine eigene Gelehrtheit und erkennt die Dummen als Weise und die Weisen als Dumme. So achtet es das Falsche für das Wahre und das Wahre für das Falsche. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, als die Meinung des gemeinen Volkes.

Freude: Aber alle Menschen nennen mich einen Weisen.

Vernunft: Das führt vielleicht zu einem Gerücht, aber nicht zur Weisheit. Ich merke, du gründest deine Weisheit auf einen Titel, den man beliebig vergeben kann. Ein Titel reicht aber nicht aus, einen Dummen weise zu machen, um als ein vortrefflicher, edler, demütiger und gelassener Weiser zu gelten, der alles durchschaut. Ein wahrhaft Weiser würde sich über einen so erlogenen Titel schämen oder sich zumindest darüber wundern, wenn ihn andere so nennen. Aber daran glauben sollte er nicht.

Manche wollen mit Schreiben viel Wissen anhäufen, das sie erfinden, um damit höflich geachtet zu werden. Und wer es liest und glaubt, wird mit veröffentlichtem Irrtum betrogen. Dabei ist jeder überzeugt, was er selbst geschrieben hat, ist wahr, und noch wahrer, wenn es andere bestätigen. Willst du aber erkennen, wie weise du bist, dann betrachte dich selbst und bedenke, wie oft du in diesem Leben schon gestolpert bist, dich geirrt hast und verletzt wurdest, und auch wie viel schändliche, leidvolle und zu bereuende Dinge du getan hast. Erst dann nenne dich einen Weisen. Ich denke aber, du solltest es nicht tun.

Freude: Ich weiß doch, daß ich weise bin.

Vernunft: Du willst vielleicht gelehrt sprechen. Es gibt wohl viele gute Gelehrte, aber nur wenige Weise, oft gar keinen. Es ist etwas anderes, weise zu reden, als weise zu leben. Das eine ist Rede, das andere ist Wesen. Manche sagen sogar, daß keiner weise sei. Ob das stimmt oder nicht, will ich hier nicht diskutieren. Denn es ist eine einseitige Meinung, die zu zersetzender Verzweiflung auf dem Weg zur Weisheit neigt.

Die Juden loben ihren weisen Salomon. Wie weise er war, bezeugt die Menge seiner Haupt- und Nebenfrauen, die ihm die Götter ihrer fremden Kulturen nahe brachten (Bibel, 1. Könige 11). Die Römer halten Laelium und Cathonem (Laelius & Cathoni) für weise. Und man sagt, daß Griechenland, als es noch in Würden stand, sieben Weise hatte, die aber von den Nachkommen eines solchen Titels als unwürdig betrachtet wurden. Sie entschuldigen sie aber und sagen, daß sie sich diesen Titel nicht selbst genommen, sondern vom unwissenden Volk empfangen haben. Nur einer von der größten Männern, nämlich Epikur, wollte durch sein Selbstbekenntnis und Urteil weise sein und diesen Titel mit Metrodoros teilen. Dieser hat auch die Ehrung seines Freundes nicht verachtet und, ohne sich zu wehren, sich als weise schelten lassen. So wurde (wie auch immer) die Herrlichkeit des einen zum Irrtum des anderen. Auch Sokrates ist durch Weissagung des Gottes Apollon weise gesprochen worden. Vielleicht wollte er als trügerischer Sonnengott diesen Mann, der schon nahe an der Weisheit war, mit falschem Zeugnis zu Torheit und Überheblichkeit bewegen. - Soviel will ich von den alten Weisen gesagt haben.

Vielfältiger ist unsere Zeit, die nicht ein, zwei oder sieben Weise zählt, sondern in jeder Stadt ganze Herden wie das Vieh auf den Weiden. Kein Wunder, daß es so viele sind, wenn sie so einfach entstehen. Höre ein Beispiel: Ein junger Narr kam einst in einen Tempel, und seine Lehrer sprachen gut über ihn und lobten ihn, so daß er aus Begierde und Irrtum immer stolzer und aufgeblasener wurde. Das Volk bewunderte ihn und die Freunde und Verwandten frohlockten. Als er es sogar schaffte, auf den Predigtstuhl zu steigen, und er von oben herab alles beschaute und Unverständliches postulierte, erhoben ihn die Vornehmsten mit Lob, als hätte er etwas Göttliches gesagt. Bald klangen die Glocken, und die Trompeten erschallten, er wurde in den Himmel gehoben und man setzte ihm ein rundes schwarzes Barett auf den Kopf. So wurde aus einem Narren ein Weiser, und dies war eine sehr wunderliche Verwandlung. So entstehen zur Zeit die Weisen, die nicht einmal Nasoni (Ovid) kennen. Doch ein wahrer Weiser entsteht ganz anders.

Freude: Ja, aber ich bin weise.

Vernunft: Die von sich selbst Großes halten, übernehmen sich oft über ihre Kräfte. Und die aus dem Wohlstand Gefallenen verzweifeln an ihrer Scham oder an Selbstvorwürfen. Glaube mir, es ist besser, solche wahnhaften Meinungen von sich selbst fallenzulassen, die Leidenschaft abzulegen, deine Unweisheit zu bedenken und zu wünschen, daß dir die Weisheit zwanglos gegeben wird, die erkennt, wie sehr du dich an nichtigen Dingen erfreut hast. Das ist der rechte und sicherste Weg, um wahre Weisheit zu suchen.

Freude: Ich glaube, daß ich diese Weisheit schon erreicht habe.

Vernunft: Willst du mir folgen, so kommst du viel sicherer zur Weisheit, wenn du dich tätig erhebst, als nur durch Glauben. Denn nichts steigt höher über sich selbst hinaus, als fleißige Demut.

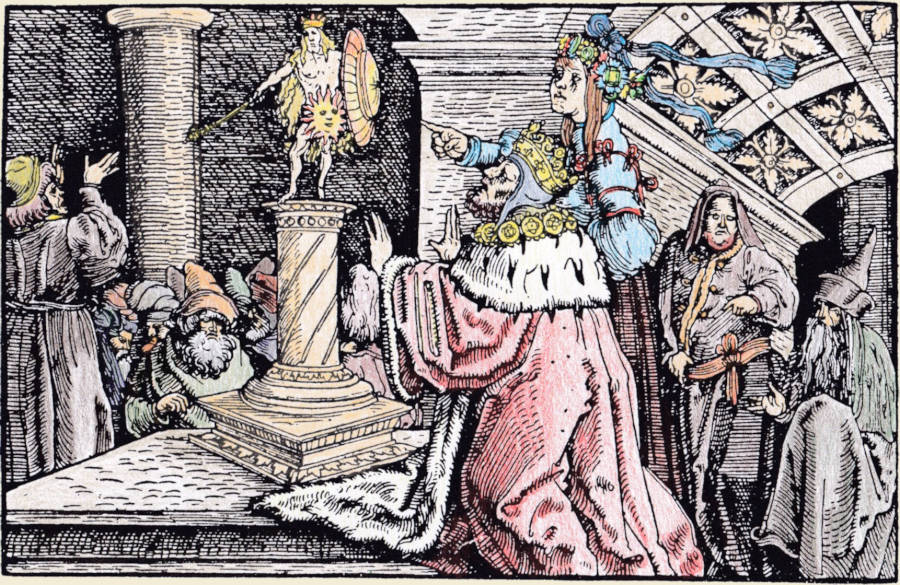

Der Künstler zeigt in einem Geschichtsbild, zu dem der Text die Anregung gab, wie es um die vermeintliche Weisheit steht. Salomon sei als der weiseste aller Könige von Israel erachtet worden, und doch habe ihn seine Geliebte, die Mohrentocher (Königin von Saba), zur Anbetung von Götzen verführt. Mit heidnischem Gebetsgestus fällt der König vor dem Standbild der Naturgottheit nieder, und die Mohrentochter weist ihn auf seine Pflichten hin. Hinter dem König bringen zwei Weise ihre Mißbilligung dieser Torheit mit Gesten und Mienen zum Ausdruck. Das Volk, das links vor dem König im Tempel weilt, scheint verzweifelt zu sein, als es die Abgötterei seines Königs entdeckt. - Soweit die Deutung des Kunsthistorikers Walther Scheidig.

Entsprechend dem Text könnte man auch neben Salomon, der im Vordergrund demütig niederkniet, im rechten Teil die beiden Weisen aus Rom unter einem palastartigen Gewölbe und im linken Teil die sieben Weisen aus Griechenland sehen. Vor ihnen erhebt sich Epikur mit einer Geste des Empfangens. An der Seite von Salomon steht die Königin von Saba (1.Könige 10.1), zu der es auch in der äthiopischen Geschichte die (vermutlich symbolische) Legende gibt:

Als die Königin von Saba von der Weisheit des Königs Salomo erfuhr, war sie über die Maßen beeindruckt. Also besuchte sie Salomo in Jerusalem, beschenkte ihn reich, und er zeugte mit ihr Menelik, den Stammvater der äthiopischen Könige.

Auf der Sockelsäule kann man eine interessante Mischung aus dem nackten Sonnengott Apollon bzw. Sol, der Weisheitsgöttin Athene mit einem übergroßen Schild und langen Haaren und das schon oft verwendete Symbol des Kaisers mit Krone und Zepter (als Sinnbild der Vernunft) erkennen. Der herrliche Glanz der Sonne soll die nackte Scham bedecken, und das Zepter gebietet den Weisen Demut. Die Perspektive ist besonders trickreich. Während der Mantel von Salomon am Sockel liegt, scheint die Skulptur weit weg zu sein. Die Königin zeigt mit dem Finger auf die Weisheit, die ihr jedoch das Schild entgegenhält (siehe auch 1.Könige 10.16). Die Bänder ihres exotischen Haarschmucks scheinen vom strahlenden Glanz davonzuwehen. Der König kniet demütig am Sockel der Weisheit, richtet seine Augen nach oben und zeigt eine Geste des Beschwörens zur Mäßigung oder auch des Segnens zum Guten. Aus geistiger Sicht läßt sich auch hier das große Thema des ganzen Buches erkennen, nämlich die Aufgabe der Natur, den Geist auf den rechten Weg zu führen.

Im Zentrum des Bildes sieht man rechts neben dem Sockel der Weisheit eine sehr unklare Gestalt, die an einen alten Greis erinnert, vielleicht der im Text erwähnte Sokrates, dessen Gesicht von Bart und Haaren bedeckt ist. Hierin könnte man den wahren Weisen als Verkörperung der Demut erkennen, der kein Gesicht benötigt und keinen Ruhm, um im Mittelpunkt der Welt zu stehen. Der Künstler wird damit dem hohen geistigen Anspruch gerecht, den Petrarca bezüglich Gesundheit, Verstand, Erinnerung, Vernunft, Tugend und nun auch Weisheit systematisch entwickelt hat und in den folgenden Kapiteln noch weiter entwickelt.

Meister Eckhart sagt dazu:

Die ewige Weisheit ist von so feiner Zartheit und so schamhaft, daß sie nicht zu dulden vermag, daß dort, wo Gott allein in der Seele wirkt, irgendwelche Beimischung irgendwelcher Kreatur sei. Darum kann die ewige Weisheit nicht dulden, daß dort irgendwelche Kreatur zusehe. Deshalb sagt unser Herr: »Ich will meine Braut in die Wüste führen und will dort zu ihrem Herzen sprechen« (Hosea 2. 14), das heißt: in die Einöde, abseits aller Kreaturen. (Predigt 45)

Vielleicht noch ein paar Worte zur biblischen Figur des Salomon, der als Inbegriff eines Weisen als Verfasser der Sprüche und Predigten des Salomon und Hoheliedes der Bibel gilt. Man neigte später dazu, ihn als Götzendiener und in der Überarbeitung dieses Textes zum „Trostspiegel“ sogar als Narr und Teufelsanbeter zu bezeichnen. Davon konnten wir im lateinischen Urtext von Petrarca nichts finden, der ihn offensichtlich als einen wahren Weisen achtete. Der Begriff der Götzenverehrung wurde in der christlichen Kirche zunehmend als politisches Haßwerkzeug gegen andere Religionen verwendet. Dabei entspricht es eigentlich der höheren Weisheit, das Göttliche nicht nur in einer begrenzten Begriffswelt zu erkennen, sondern auch in anderen Religionen und Weltanschauungen. Aus dieser Sicht kann man auch die Vielfalt der Frauen von Salomon sehen, die er in einem Geist vereinte. Eine ähnliche Symbolik läßt sich in Indien bei Krishna finden, der mit 16.000 Ehefrauen verheiratet und für jede ständig gegenwärtig war. In dieser Vielfalt besteht natürlich immer die Gefahr (die auch hier mit den aufgelösten Haaren der Weisheit ähnlich dem Bild von Kapitel 1.7 angedeutet wird), daß man die Einheit wieder verliert, in die Gegensätze zurückfällt und parteiisch wird, was Salomon am Ende seines Lebens geschehen sein soll. Es wäre auch zu wunderbar gewesen und bezüglich des christlichen Alleinstellungsanspruchs undenkbar, wenn Salomon als König die vielfältigen Religionen friedlich vereint hätte. So war es bestimmt auch kein Zufall, daß gerade das „Buch der Weisheit“, das auch Meister Eckhart gern zitierte, aus der Lutherbibel entfernt wurde.

Zumindest versucht auch der Petrarca-Meister in seinem Bild den tieferen Sinn der höheren Weisheit umzusetzen und die kulturellen Gegensätze im Wesentlichen zu vereinen. So vereint er die griechischen Säulen mit den römischen Triumphbögen und dem Opferaltar der Juden in einem großen Tempel. Er vereint die griechischen und römischen Weisen mit dem israelischen Salomon in der Kleidung des Mittelalters. Und auf dem Sockel der Weisheit vereint er griechische und römische Götter mit dem gottgleichen Kaiser zu einem Wesen, vor dem sich alle Weisen demütig verneigen. Von dieser Demut sprach schon Laotse: Der Ozean wird zum Herrn aller Flüsse, weil er sich unten hält und nicht selbst erhöhen will. So versucht uns der Petrarca-Meister, der seinen Namen ebenfalls verborgen hat, vielleicht zu sagen: Je weniger Persönlichkeitskult, desto mehr Weisheit. Und diese Botschaft gipfelt dann in dem Weisen ohne Gesicht, der zentral im Hintergrund zu sehen ist.

Dazu noch einmal Meister Eckhart:

So offenbart sich Jesus in der Seele mit einer unermeßlichen Weisheit, die er selbst ist, in welcher Weisheit sich der Vater selbst mit seiner ganzen väterlichen Herrscherkraft sowie jenes nämliche Wort erkennt, das ja auch die Weisheit selbst ist, und alles, was darin ist, so, wie es Eins ist. Wenn diese Weisheit mit der Seele vereint wird, so ist ihr aller Zweifel und alle Irrung und alle Finsternis ganz und gar abgenommen, und sie ist versetzt in ein lauteres, klares Licht, das Gott selbst ist, wie der Prophet spricht: »Herr, in deinem Lichte wird man das Licht erkennen« (Ps. 35, 10). Da wird Gott mit Gott erkannt in der Seele; dann erkennt sie mit dieser Weisheit sich selbst und alle Dinge, und diese selbe Weisheit erkennt sie mit ihm selbst, und mit derselben Weisheit erkennt sie die väterliche Herrschermacht in (ihrer) fruchtbaren Zeugungskraft und das wesenhafte Ur-Sein in einfaltiger Einheit ohne jegliche Unterschiedenheit. (Predigt 1)

1.13. Von der Geistlichkeit (bzw. Religion)

Freude: Ich habe vollkommene Geistlichkeit.

Vernunft: Nur eine ist die beste und vollkommenste Geistlichkeit, die auf den Namen Christus wie auf einem starken Felsen gründet. Alles andere sind Aberglauben, Abwege und Irrtümer, durch die man den Weg zur Hölle und in den Tod geht, nicht nur den zeitlichen, sondern den ewigen. Wie viele große Männer kennst du, die für diese wahre Geistlichkeit erbärmliche Armut erlitten haben? Sie waren in allen Dingen höher als andere. Sie haben ewiglich gelitten, damit du frohlocken und dich freuen kannst, wohl aber nicht in dir, sondern in dem, der im Höchsten ist. Durch seine Gnade wurden dir so viele große Menschen als Vorbilder gegeben, so daß dir in diesem Leben nichts Größeres und Besseres hätte gegeben werden können. Von dem noch weiter zu reden, würde mir nicht schwerfallen, doch eigentlich wird es fast allen Menschen durch das himmlische Licht offenbart.

Freude: Ich bin mit guter Heiligkeit geweiht.

Vernunft: Gute Weihe gehört allein unserer Gesinnung, aber nicht dem Wahnsinn und den prächtigen Gewohnheiten (bzw. Riten) der Kirchen. Es ist nicht genug, daß du in der Geistlichkeit nur oberflächliche Bestätigung findest. Geistlichkeit ist viel mehr, als du glaubst. Mag es einem gläubigem Herzen ein süßes Geschäft sein, Gott zu kennen, aber das ist nicht genug (denn das tut auch der Teufel in Form von Haß). Dazu gehören auch die beständige Liebe und der hingebungsvolle Gottesdienst. Ach, wollte doch Gott, daß diese von den Menschen wohlgeübt würden, anstatt nur gekannt.

Freude: Ich gefalle mir wohl in der wahren Geistlichkeit (bzw. Religion).

Vernunft: Sich selbst wohl gefallen ist Hochmut. Doch die wahre Geistlichkeit, die dich mit Gott und Gott mit dir vereint, gießt Demütigkeit in die gütigen Gemüter. Gib dich hin, dann wird dir auch Freude gegeben, und das um so freudiger, desto geistlicher und demütiger du bist und in guten Werken fleißiger. So danke dem, der dir aus deiner Sterblichkeit den rechten Weg zum ewigen Leben gezeigt hat.

Freude: Ich habe, Gott sei Dank, die wahre Geistlichkeit (bzw. Religion) verfolgt.

Vernunft: Du sagst wohl „Gott sei Dank!“, denn er bewahre dich vor Irrtum, Trägheit und Sünde. Also halte dich, bis du diese besiegt hast, und übe dich in diesem Kampf des Lebens. Wie die Heilige Schrift sagt: „Gutheit ist Weisheit, und der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn.“ Dies kennen auch die Heiden, wie Lactantius bestätigte, daß schon Hermes sprach: „Daß jene, die Gott erkannt haben, nicht nur vor den Anfeindungen des Bösen sicher sind, sondern auch vor der Begierde alltäglicher Dinge. So ist die Gutheit eine allseitige Hüterin, denn ein guter und frommer Mensch hegt weder Haß noch Begierde, weil Gott den Frommen von aller Leidenschaft befreit.“ Das ist das alleinige Gut, das alle Menschen vereint: Die Gutheit. Was aber Gutheit sei, sagt er (Hermes) an anderer Stelle mit den Worten: „Gutheit ist die Erkenntnis Gottes.“ Und es heißt, daß Asklepios diese Meinung in einer königlichen Rede weiter erklärt habe. Nun siehst du, wie zwei verstockte Heiden unsere Wahrheit aufdecken. So groß ist die Macht der Wahrheit, daß sie oft sogar die Zungen der Feinde bewegt.

Bevor wir uns dem Bild zuwenden vielleicht ein paar Worte zu der hier verwendeten Begriffswelt. In der altdeutschen Übersetzung von 1532 wurde der lateinische Begriff „religio“ mit „Geistlichkeit“ übersetzt, also nicht mit „Religion“ im Sinne einer bestimmten Parteizugehörigkeit, wie wir es heute verstehen würden. Vermutlich benutzte Petrarca diesen Begriff sogar im Sinne des erwähnten Lactantius mit der damaligen Bedeutung von „Zurückbindung“. Das würde auch die systematische Brücke zum vorhergehenden Kapitel wiederherstellen, so daß es in der Religion eigentlich darum geht, die verlorene Verbindung mit dem Ganzen wiederzufinden.

Ähnlich mehrdeutig ist auch der lateinische Begriff „pietas“, der im Altdeutschen mit „Gütigkeit“ übersetzt wurde. Er bedeutet aber auch „Frömmigkeit“, was heute fast schon ein Schimpfwort für Scheinheiligkeit geworden ist. Wir verwenden dafür „Gutheit“ im Sinne von Meister Eckhart, der dazu sagte:

Gutheit aber ist das, worin Gott ausschmilzt und sich allen Kreaturen mitteilt. Das Sein ist der Vater, die Einheit ist der Sohn mit dem Vater, die Gutheit ist der Heilige Geist. (Predigt 18)

Auch sonst findet man viele Gedanken aus dem Text bei Meister Eckhart wieder, zum Beispiel die im ersten Absatz angesprochenen Vorbilder:

Die Bücher des Alten und des Neuen Testaments wie die der Heiligen und auch der Heiden sind voll davon, wie fromme Menschen um Gottes willen und auch aus natürlicher Tugend ihr Leben hingegeben und sich selbst willig verleugnet haben. (Göttliche Tröstung)

Ähnlich verwendet auch Meister Eckhart die „heidnischen Meister“ wie Sokrates, Seneca, Tullius usw. in einem überaus positiven Sinn. Von der Negativität oder sogar dem Haß, der später mit dem Begriff der „Heiden“ verbunden wurde, ist in seinen Predigten kaum etwas zu spüren.

Der Kunsthistoriker Walther Scheidig meint zu diesem Kapitel:

«Der Text von Petrarca als Erwiderung der „Vernunft“ bewegt sich durchaus im Rahmen kirchlicher Gläubigkeit. Was in dem Bilde als Protest anmutet, geht somit auf Sebastian Brant und den Petrarca-Meister zurück. Brant hatte schon in seinem Buch „Narrenschiff“ von 1494 beißende Kritik am Kirchenwesen seiner Zeit geübt. Dort heißt es am Ende von Kapitel 73 „Vom Geistlichwerden“:

Gar wenig jetzt ins Kloster gehen

Zu solcher Zeit, wo sie's verstehn;

Gar wenig kommen durch Gottes Willen,

Die Meisten um ihren Hunger zu stillen.

Des Standes haben sie nicht acht

Und tuen alles ohn' Andacht,

Zumeist in all den Orden ganz,

Wo man nicht hält die Observanz.

Solch Klosterkatzen sind gar geil.

Das macht, es bindet sie kein Seil.

Doch besser gehört keinem Orden an,

Als daß Unrecht tut ein Ordensmann.

Dies hat er für das „Glücksbuch“ dem Petrarca-Meister als Hinweis gegeben. Er hat nun die Klosterkatze recht artig gezeichnet. Mit riesigem Rosenkranz zwischen den Pfoten schnurrt sie ihre Gebete ab, bewundert vom Mönchlein und von gutgläubigen Frauen. Niemand schenkt der Schlüsselübergabe an Petrus Beachtung, von der doch Papst und Priesterschaft ihren Machtanspruch als Vermittler zwischen Gott und den Menschen ableiten. In dieser Weise haben Petrarca-Meister und Sebastian Brant den ihnen unzulänglich und unkritisch erscheinenden Text ergänzt.»

Nun, wir denken, für die Zeit von Petrarca war dessen Kritik zwar subtil, aber eigentlich klar genug. Denn gute Kritik sollte sich natürlich nicht auf das Äußerliche, sondern auf das Wesentliche richten... Die „Klosterkatze“ wurde damals und später noch oft als Symbol dafür verwendet, wie man in einem Kloster von der Wohltätigkeit der Leute gut leben kann. Sicherlich darf man hier nicht alle Klöster über einen Kamm scheren, doch gerade in der Zeit von Martin Luther gab es offensichtlich genügend Grund zur Kritik, soweit man in der „Religion“ das Wesentliche verloren hatte und das Äußerliche immer wichtiger wurde. Das spricht auch die Symbolik des Bildes durch den übergroßen Rosenkranz an, und daß die Katze auf einer niederen Stufe des Berges sitzenbleibt. Dabei verdeckt sie geschickt, den Mönch, der zu Höherem schaut und beobachtet, wie Petrus auf dem Gipfel des Berges die Himmelschlüssel empfängt. Dazu sagte Meister Eckhart:

Wenn Gott seinen Engel zu der Seele sendet, so wird sie wahrhaft erkennend. Nicht umsonst hat Gott Sankt Peter den Schlüssel anbefohlen, denn »Petrus« besagt soviel wie Erkenntnis (vgl. Matth. 16, 19). Erkenntnis aber hat den Schlüssel und schließt auf und dringt und bricht durch und findet Gott unverhüllt... (Predigt 3)

Der Gipfel eines Berges ist ein geläufiges Symbol für die verschiedenen geistigen Wege, die alle zum gleichen Gipfel der unverhüllten Erkenntnis führen. Entsprechend sieht man auf dem Bild auch mehrere Schlüssel zum Himmel, zu dem sich die Seele in ihrer „Geistlichkeit“ erheben sollte, oder wie Meister Eckhart sagte:

Je höher die Seele über sich (selbst) hinaus emporgezogen ist, um so lauterer und klarer ist sie, um so vollkommener vermag Gott in ihr in seinem eigenen Gleichnis sein göttliches Werk zu wirken. Wüchse ein Berg von der Erde zwei Meilen hoch empor und schriebe man darauf in Staub oder in Sand Buchstaben, sie würden ganz bleiben, so daß weder Regen noch Wind sie zerstören könnten. So auch sollte ein wahrhaft geistiger Mensch in einem rechten Frieden ganz und unwandelbar in göttlichen Werken emporgehoben sein. Dessen mag sich ein geistiger Mensch wohl schämen, daß er in Betrübnis, in Zorn und in Ärger so leicht dem Wandel unterworfen wird. Ein solcher Mensch ward noch nie recht geistig. (Predigt 45)

Der Rosenkranz selbst ist natürlich auch ein Symbol, über das man lange nachdenken kann. Die im Bild dargestellte Form erinnert sogar an die heute im Hinduismus und Buddhismus noch sehr gebräuchlichen Gebetsketten bzw. Malas:

Darin findet man symbolisch den gesponnen Faden (von Ursache und Wirkung) wieder, auf dem die körperlichen Perlen aufgefädelt sind, und wie sich alles zyklisch im Kreis dreht. Wichtig ist der Knoten, den auch der Künstler im Bild betont. Er erinnert an die Stelle, wo man diesen Kreislauf verlassen könnte, und liegt hier sicherlich nicht zufällig auf der Erde zu den Füßen des Mönches und am weitesten von den Händen der Klosterkatze entfernt.

Im linken Teil des Bildes kann man im Hintergrund das Volk als Basis des Staates sehen. Im Zentrum steht ein klagender und bittender Mann, dem die Tränen laufen. Er richtet sich vermutlich an einen reichgekleideten geistlichen Würdenträger, der in Begleitung von Mönchen und Nonnen mit einer seltsamen Gebärde der Untätigkeit unbeeindruckt vorüber geht. Vielleicht beklagt er eben diesen „Wahnsinn und die prächtigen Gewohnheiten (bzw. Riten) der Kirchen“, wie es oben im Text heißt.

Die geistige Kernaussage dieses Bildes scheint der Künstler durch die vielen Überdeckungen auszudrücken. Denn die Oberflächlichkeit, die das Wesentliche verdeckt, ist nicht nur in der äußeren „Religion“ ein Problem, sondern vor allem in unserer inneren „Geistlichkeit“.

Auffallend sind in diesem Bild noch zwei Pflanzen, die eine steht blühend im Zentrum am Fuße des Berges und die andere verknöchert und verholzt mit einigen grünen Trieben am rechten Bildrand. Beides könnten Symbole für die christliche Kirche sein, und vielleicht wünscht sich der Künstler wieder einen lebendigen Geist in einer lebendigen „Religion“. Er konnte ja nicht ahnen, wie sehr sich die schon damals verknöcherte Geistlichkeit noch zum harten Materialismus entwickeln wird, der am liebsten alles Geistige abschaffen würde. Dann hätte er vielleicht den Stein zwischen den Pflanzen noch größer gezeichnet. Aber auch über diesem Stein erscheint schon wieder ein zartes Grün der lebendigen Hoffnung...

1.14. Von Freiheit und Leibeigentum

Freude: Ich bin in Freiheit geboren!

Vernunft: Nicht, wer so geboren wird, sondern wer frei stirbt, der ist wahrlich frei. Denn das Glück vermag viel gegen den Heranwachsenden, aber gegen den Gestorbenen nichts. Das Glück plündert die festeste Festung, überwältigt bewaffnete Heere und stützt allermächtigste Königreiche. Nur das Grab ist eine unausgeplünderte Festung, denn dort regieren die Würmer und nicht das Glück. Darum sind nur die Menschen, die dieses Ziel (keine „Leibeigenen“ mehr zu sein) erreicht haben, vor den Angriffen dieses Lebens sicher. - Du rühmst dich der Freiheit und weißt nicht, ob du auch heute abend noch frei in dein Schlafkämmerlein gehen wirst (womit ich nicht das Grab meine). Eure Freiheit hängt hilfebedürftig an einem dünnen Faden und ist (wie alles andere, dem ihr vertraut) stets schwankend und vergänglich.

Freude: Aber ich bin frei.

Vernunft: Du glaubst dich vermutlich frei, weil du keinen Herrn hast. Doch höre, wie Seneca spricht: „Es ist noch genug Zeit, und vielleicht wirst du deinen Herrn bald finden. Weißt du nicht, in welchem Alter Hekuba, Krösus, die Mutter des Dareus, Platon und Diogenes noch dienen mußten?“ Mit diesen Beispielen ermahnt er dich, daß es von ihnen noch viel mehr gab, die Seneca nicht kannte. Denke nur an Attilius Regulus (Marcus Atilius Regulus?), der solches Gespött (obwohl unwürdig) erlitten hat. Oder hast du Valerianus als Kaiser des römischen Volkes vergessen, unter dem Attilius oberste Feldherr war? Der erste wurde den Karthagern und der zweite den Persern leibeigen. Der eine wurde mit schrecklicher Marter getötet, und der andere verschmachtete in langer und armseliger Sklaverei. Und was soll ich dir von all den vielen Königen sagen, die wie Jugurtha, der König von Numidien, in die Feindeshand der Römer gefallen sind? Und auch heute noch stürzen Könige von ihrem Thron in den Kerker. Jetzt noch König und im nächsten Moment schon Sklave. Und je freier ein jeglicher gewesen war, desto ärmer wird er dann als Knecht.

Deshalb rühme dich nicht, daß du frei bist, denn nicht nur aus Freien, sondern auch aus Königen werden schnell Leibeigene. Das ist nicht wunderlich, und nach Meinung von Platon können sogar aus niederen Knechten hohe Könige werden. Denn menschliche Handlungen wandeln sich täglich. Nicht ist beständig unter dem Himmel. Wer wollte in so großer Illusion oder Umwandlung etwas Beständiges oder Bleibendes erhoffen?

Du magst dich als frei bezeichnen, weil du von freien Eltern geboren und bis jetzt in keiner Schlacht gefangen oder verkauft wurdest. Doch du hast Unwissenheit in deinem Herzen. Die Menschen werden mit diesem verborgenen Gift geboren und sind in ihrem Leben der Sünde unterworfen. Es gibt keine schlimmere Sklaverei als diese beiden. Sie sind die heimlichen Feinde in einem inneren Krieg. Dadurch werden die armen Seelen wirklich verkauft. Ach, ihr verkauft euch an die Wollust für wenig Geld, wie an schnöde Dirnen, die euch mit unlösbaren Stricken gebunden halten!

Nun gehet hin und rühmt euch der Freiheit! Oh ihr Blinden, ihr seht nichts als das Leibliche! Darum nennt ihr einen, der einem sterblichen Herrn unterworfen ist, einen Knecht. Aber den, der von tausenden unsterblichen Tyrannen beherrscht wird, betrachtet ihr als einen freien Menschen. Das ist aus jeder Sicht lächerlich. Denn wahrlich, nicht das Glück, sondern die Tugend macht frei.

Freude: Aber ich bin frei.

Vernunft: Ja, völlig, wenn du weise, gerecht, stark, mäßig, unschuldig und gütig bist. Mangelt dir nur eines davon, dann erkenne dich in diesem Teil als Knecht.

Freude: Ich bin in einem freien Vaterland geboren.

Vernunft: Du bist in deinem Denken an etlichen Stellen für eine kleine Weile frei. Damit solltest du bald demütig erkennen, ob vielleicht die alten Geschichten lehrreich und erklärend sind. So haben die freiesten Städte von Sparta und Athen zuerst Bürgerkrieg erfahren und danach fremdes Joch erlitten. Auch Jerusalem, die Heilige Stadt und Mutter ewiger Freiheit, hat den Römern und Assyriern gewisse Zeit gedient und dient jetzt den Ägyptern. Weder Rom, ein freier Staat und Herrscher über viele Völker, ist seinen Bürgern jemals sicher gewesen, noch der aller kräftigste Leib einem Menschen, damit niemand jemals seiner Freiheit oder Macht vertraue.

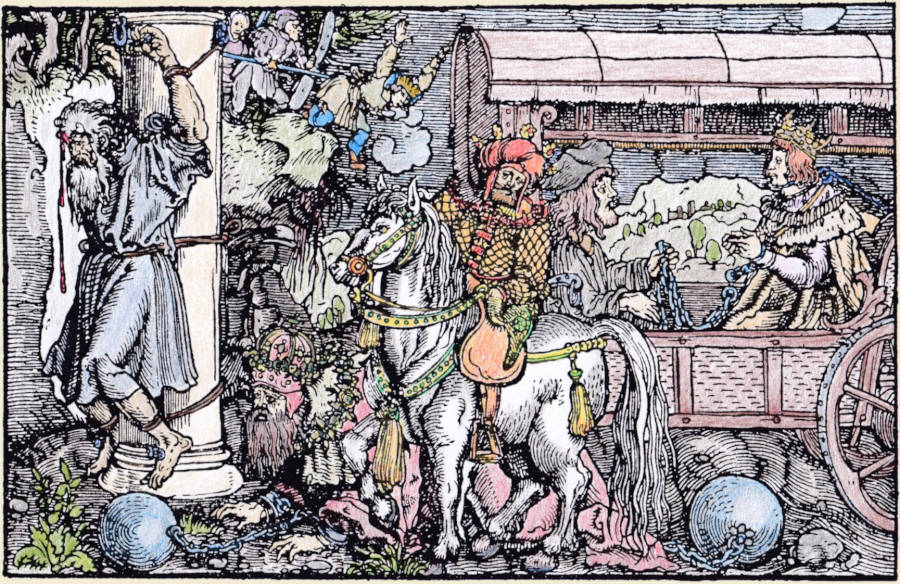

Das Bild ist ganz Gegenbeispiel zu der These der „Freude“, die sich rühmt: „In Freiheit bin ich geboren.“ Nur Gefangenschaft, Unterjochung und schmählicher Tod sind dargestellt. Mit geketteten Händen und mit Halsreifen wird ein junger König in die Gefangenschaft gefahren. Ein Kaiser kriecht mit Krone, Pelzmantel und Schulterkette auf allen vieren am Boden, weil mächtige Eisenkugeln ein Erheben unmöglich machen. An eine Säule ist ein Greis gefesselt und blutet aus vielen Wunden, und im Hintergrund jagen Verfolger einen Hilflosen (bzw. einen zeitgenössischen König) in den Abgrund.

Die Beispiele für die Nichtigkeit der Freiheit, in der einer geboren ist, wie sie das Bild zeigt, sind dem Text Petrarcas entnommen. Dort erinnert die „Vernunft“ an Jugurtha, den König von Numidien, den die Römer nach seiner Gefangennahme im Kerker erdrosselten (rechts im Wagen). In dem kriechenden Kaiser soll Valerianus der Ältere, römischer Kaiser von 253 bis 260 n.Chr., zu erkennen sein, den die Parther jahrelang in grausamer Gefangenschaft hielten. Auch Atilius Regulus wird genannt, der als römischer Konsul im ersten Punischen Krieg um seiner Vaterlandsliebe willen von den Karthagern zu Tode gefoltert wurde (links an der Säule).

Das Bild leidet unter der Fülle der Beispiele. Es hat auch Schwächen in der Darstellung. So ist das Pferd in der Bildmitte reichlich kurz geraten, auch bleibt es unklar, wie der orientalisch gekleidete Despot, doch wohl der Partherkönig Sapor, den römischen Kaiser als Fußschemel benutzt, um sein Pferd zu besteigen. - So weit die kunsthistorische Beschreibung von Walther Scheidig.

Nun, auch wir würden die wesentliche Aussage natürlich im Zentrum des Bildes suchen, aber weniger auf geschichtlicher sondern auf geistiger Ebene. Dann könnte der vermeintliche Despot, der eher nachdenklich in die Weite schaut, auch ein Symbol für die Weisheit sein, wie auch die „drei Weisen aus dem Morgenland“ in der Bibel erscheinen. Daß der Weise auf dem Rücken des gefallenen Kaisers sein Pferd besteigt, erinnert an die Mahnung im obigen Text, die Beispiele aus der Geschichte zu verwenden, um sich aus der körperlichen Bindung an das unsichere weltliche Glück zu erheben, aber auch an die menschliche Vernunft, soweit sie an die körperliche Welt gebunden ist. Entsprechend wird auch das Pferd des „Geistes“ vom Wagen des „Leibes“ gelöst, in dem König und Feldherr gefangen sitzen. Der Feldherr mit dem übergroßen „Dickkopf“ wäre dann der Verstand mit dem Ichbewußtsein, der die Vernunft in Ketten hält. Das Pferd des „Geistes“ besteigt man wohlgezügelt und besattelt, um sich vom „Leibeigentum“ zu befreien und frei bewegen zu können. Das Zaumzeug und die Zügel sprechen einen großen Irrtum an, der wohl auch damals schon weitverbreitet war: Das leidenschaftlich getriebene Ego verwechselt gern „Freiheit“ mit „Zügellosigkeit“.

Der Kopf und die Augen des Pferdes sind optisch mit den Wurzeln verbunden, die am Abgrund erscheinen, der für den König zum Tod wird, welcher sich von den Leidenschaften jagen läßt. Damit könnte die geistige Erkenntnis der Wurzeln des Leidens gemeint sein. Der weiter gerichtete Blick des Pferdes trifft dann auf die Säule mit dem Leidenden, der an Jesus Christus am Kreuz erinnert. Es sind sogar die Nägel in den Füßen angedeutet. Auch er ist ein Symbol für das weltliche Leiden der Körperlichkeit und den Weg, sich daraus zu erheben. Zu seinen Füßen grünt eine neue Hoffnung, gleich neben der schweren Last, die den gefallenen Kaiser bindet...

Meister Eckhart sagte zu diesem Thema der körperlichen Anhaftung und der Freiheit davon:

Drei Dinge hindern den Menschen, so daß er Gott auf keinerlei Weise erkennen kann: Das erste ist Zeit, das zweite Körperlichkeit, das dritte Vielheit. Solange diese drei in mir sind, ist Gott nicht in mir noch wirkt er in mir in eigentlicher Weise. Sankt Augustinus sagt: Es kommt von der Begehrlichkeit der Seele her, daß sie vieles ergreifen und besitzen will, und so greift sie nach der Zeit und nach der Körperlichkeit und nach der Vielheit und verliert dabei eben das, was sie besitzt. Denn solange als mehr und mehr in dir ist, kann Gott nimmer in dir wohnen noch wirken. Diese Dinge müssen stets heraus, soll Gott hinein, es sei denn, du hättest sie in einer höheren und besseren Weise so, daß die Vielheit zur Eins in dir geworden wäre. Je mehr dann der Vielheit in dir ist, um so mehr Einheit ist vorhanden, denn das eine ist gewandelt in das andere. (Predigt 12)

1.15. Von hochrühmlichem Vaterland

Freude: Ich bin in einem strahlenden Vaterland geboren.

Vernunft: Um so mehr mußt du dich bemühen, ans Licht zu kommen. Kleine Sterne erstrahlen auch bei Nacht, doch im Schein der Sonne verdunkeln sich sogar die großen Sternbilder und hellen Planeten.

Freude: Ich bin Bürger eines vortrefflichen Staates.

Vernunft: Das wäre wahr, soweit du ein Sammler von Tugend und Feind der Laster bist. Das erste gehört dem Glück, das andere dir.

Freude: Ich habe ein glückliches und edles Vaterland.

Vernunft: Dieses Edle kann sehr unterschiedlich sein. Vielleicht wird es durch die großen Schätze seiner Bewohner geadelt oder durch besondere Fruchtbarkeit, gute Lage, gesunde Luft, reine Quellen, die Nähe des Meeres, sichere Häfen oder leicht zu befahrende Flüsse. Und nach gewöhnlichen Sinnen nennt ihr ein Vaterland edel, wo viel Wein und Getreide wächst, große Viehherden zu Hause sind, Silber und Gold aus den Bergwerken kommen, starke Hengste, feiste Ochsen und zarte Zicklein gedeihen und süße Äpfel wachsen. Wunderbare Ansprüche! Wo aber tugendhafte Leute sind, fragt ihr nicht. Obwohl doch in Wahrheit das höchste Lob des Vaterlands allein die Tugend der Bürger ist. Deshalb hat Virgilius recht wohl (als er der Römer Ehre und Glück beschrieb) nicht von den Dingen geschrieben, die ihr heute würdigt. Er sprach von geeintem Staat, großem Reich und hohem Geist. Ferner berichtete er, daß die Männer gut über ihre Kinder sprechen, denn das ist wahres Glück und wahrer Adel.

Freude: Ich hab ein strahlendes Vaterland mit tugendhaften Bürgern.

Vernunft: Was aber, wenn du dunkel bist und dich des Vaterlands heller Schein verrät? Es wird dich aus jedem verborgenen Winkel hervorziehen und ans Licht hohlen. Wie schicklich würdest du in diesem Licht erscheinen?

Freude: Ich habe ein ruhmreiches Vaterland.

Vernunft: Wäre Catilina nicht in einem so ruhmreichen Vaterland geboren, hätte man ihn nicht so sehr verleumdet. Caio (Gaius Cäsar?) wie auch Nero wurde das Reich zu einem Haus der Schande. Sie wurden durch die Gunst des Glücks in die Höhe gehoben, auf daß man sie von weitem erkenne (und ihre Schande sehe).

Freude: Ich lebe in einem edlen Vaterland.

Vernunft: So bedrohen dich Verachtung und Neid vieler Menschen, ohne die man in einer großen Stadt nicht leben kann. Das eine ist ein offenes und das andere ein verstecktes Übel, die beide zur Ursache dafür werden, daß der Adel deines Vaterlandes (dessen du dich rühmst) unter so vielen Augen auch tausende Schlupfwinkel hat (wo verborgene Laster herrschen).

Freude: Ich stamme aus einem berühmten Vaterland.

Vernunft: Ich wollte lieber, daß dein Vaterland durch dich berühmt würde, anstatt du durch das Vaterland. Wenn du nicht von selbst leuchtest, was soll dir der Schein des Vaterlands anders als Finsternis bringen? Viele Menschen sind durch den Schein des großen Staats unbekannt geblieben, die in einem kleinen Land überaus strahlend gewesen wären.

Freude: Ich lobe mein edles Vaterland.

Vernunft: Es sollte sich mehr von selbst loben, als durch deinen Mund. Das wahre Maß ist dein tugendhaftes Handeln. Erst das lobt dein Vaterland. Als Themistoklis in der Stadt Athen berühmt wurde, warf ihm ein Bürger der kleinen und unbekannten Insel Seriphos vor, daß er nicht durch sich selbst, sondern durch des Vaterlands Ruhm solchen Glanz erreicht habe. Darauf antwortete Themistoklis mit tapferen Worten, die eines solchen Mannes würdig waren: „Wahrlich, wie ich als Seriphier nicht geringeren Ruhm erreicht hätte, so wärst du als Athener nicht berühmter geworden.“ Er vertraute nicht dem Schein des Vaterlands, sondern seiner Tugend, und das männlicher als Plato, obwohl dieser ein großer Philosoph war. Denn auch in Zeiten großer Geister gibt es wohl große und wunderliche Irrtümer. So schrieb Plato den Großteil seines Glücks zuerst dem Ruhm seines Vaterlandes zu. Damit du hier den Geist dieses vortrefflichen Mannes auch von dieser Seite kennenlernst, höre Plato selbst, wie er sagte: „Ich danke Gott für viele Dinge (und das ist recht, soweit man versteht, wem und für welche Gaben zu danken sei) und vor allem der Natur, daß sie mich in einem Menschen und nicht in einem unvernünftigen Tier geboren hat, als Mann und nicht als Frau, als Griechen und nicht als Barbar, als Athener und nicht als Thebener, sowie zu keiner anderen Zeit, als Sokrates lebte, damit er mich lehren und unterweisen konnte.“ Daran erkennst du, daß er sein Glück und seinen Ruhm vor allem seiner Stadt Athen zuschrieb.

Du wartest vielleicht, was ich dazu sage? Ich will dir ebenso tapfer verraten, was ich und andere darüber denken. Ich weiß, daß etliche der Meinung waren, daß von keinem so etwas Närrisches je gesagt und gehört wurde, wie es hier von Plato überliefert ist. Und dieser Meinung bin ich auch. Denn wahrlich, sollte man sich über solche äußerlichen Dinge freuen? Warum wollte er nicht als Barbar oder Frau geboren werden? Waren nicht viele Barbaren an Tugend und Vernunft besser als manche Griechen? Waren nicht viele Frauen in der Geschichte an Ruhm und Künsten vielen Männern überlegen? Und wenn er als Ochse oder Esel geboren wäre, was hätte er als Plato, von dem wir reden, gegen Mutter Natur tun können? Es sei denn, daß er vielleicht der Unsinnigkeit von Pythagoras geglaubt hätte, daß die Seelen von einem Leib in den anderen wandern. Es gab wahrlich nichts Närrischeres und Verfänglicheres. Ich spreche nicht vom Philosophen, sondern von dem, was er als Mensch gesagt hat. Denn nichts führt mehr von der Wahrheit und Gutheit weg (als solche egozentrischen Vorstellungen), und vor nichts sollten sich Geistliche mehr hüten.

Und die anderen Dinge? In Athen geboren zu werden, bedeutet noch keine Vortrefflichkeit. Solche wurden auch in Theben geboren. Kamen nicht Homer, Pythagoras, Demokrit, Anaxagoras, Aristoteles und viele tausend andere aus anderen Städten als Athen und wurden als ebenso vortrefflich wie die berühmten Athener geachtet? Wenn du wirklich Vernunft suchst, will ich weiter von Theben sprechen (das die Griechen verachteten): Wurde nicht Pindarus in Theben geboren, von dem Flaccus (Horaz) sprach, daß es danach keinen Vergleichbaren mehr gab? Schaut man den Schein großer Taten an, denkt man oft an Berüchtigte wie Liber (Bacchus, römischer Gott des Weins) oder Herkules, die sogar Alexander der Große, der sonst aller Welt trotzte, als die Höchsten und Besten pries, deren Ehre man nachfolgen sollte. Besser sollte man sich an Epaminondas erinnern, den großen Philosophen und griechischen Heerführer aus Theben, der auch groß und vornehm erschien. Er hatte die Spartaner fast entwurzelt und des Platons Athener so in Furcht versetzt, daß sie sich erst nach seinem Tod wieder in Wollust und Faulheit verloren, weil sie glaubten, ihren größten Feind verloren zu haben. Man kann leicht ahnen, wieviel Tausend untugendhafte und närrische Leute damals in Athen lebten. Deshalb war es besser, daß Epaminondas nicht in Athen geboren war.

Daß Plato ein so großer Gelehrter wurde, dafür hätte er Gott danken sollen, der ihm solche Vernunft, Weisheit und Eltern als zeitliches Gut verliehen hat. Denn das gab ihm weder Sokrates noch die Stadt Athen, in deren Schulen auch viele Ungerechte und Ungelehrte waren, die mehr Ruhm als Erkenntnis suchten. Und abgesehen von der Stadt, so hat die Schule von Sokrates unter den vielen auch Alkibiades und Kritias hervorgebracht. Der eine wurde zum Feind des Vaterlandes und der andere zum Greulichsten unter den Tyrannen.

So zeigt uns Plato, wie eitel es ist, wenn die Lehre eines weltlichen Lehrers in die Ohren der Schüler dringt, ohne daß die Gnade des himmlischen Lehrers dazukommt. So hat auch Sokrates trotz all seiner Weisheit (derweil er einen zweifelhaften Gott verehrte) zwischen zwei streitsamen Ehefrauen (Xanthippe und Myrto) nicht besonders glücklich gelebt.

Nun habe ich in meiner Rede etwas weiter ausgeholt, damit du erkennen mögest, daß auch so ein Mann wie Plato mit ähnlich vernarrtem Stolz in sein Vaterland verstrickt war. Versuche nicht, deinen Irrtum wie mit einem Schild zu verteidigen, sondern betrachte diese großen Männer und verstehe, wie auch die Hochverständigen abhängig sein können.

Freude: Zumindest verbringe ich mein Leben in einer großen Stadt.

Vernunft: In weitläufigen Städten gibt es viel Ungemach. Es ist weit in die Kirche, und weit zum Markt. Das eine schadet dem Geist und das andere dem Leib. Fern von dir sind deine Meister, und fern sind deine Freunde, die zu besuchen mühevoll ist. Sie aber nicht zu besuchen, wäre unfreundlich. Höre doch, wie sich schon Flaccus (Horaz) beklagte: „Einer schläft auf dem Quirinus-Hügel, einer ganz am Ende des Aventin, und beide muß ich besuchen!“ Hast du dich entschlossen, irgendwo hinzugehen, dann mußt du dich zu Hause gut rüsten, als würdest du eine lange Reise tun. Denn wann und ob du überhaupt wiederkommst, ist ungewiß, und jede Rückkehr ist mühsam. Man weiß nie, ob man sich verirrt oder ob man von Waffen oder Attraktionen aufgehalten wird. Hier geht man leichter, dort gefährlicher, hier würde man das Rathaus dort den Schimpflatz, das Badehaus oder die Fleischbank vermeiden. Diese und tausend andere Anstöße gibt es in den Städten, zwischen denen du als Wanderer zu deinem Haus wie aus einer anderen Welt zurückkehrst und froh bist, überhaupt zurückzukehren. Dies liest man auch bei Flaccus, wie sich Philippus, der altgewordene Redner, auf dem Heimweg beklagte, daß sein Ziel weit vom Rathaus entfernt sei. Solche Mühsal hat man nicht in einer kleinen Stadt. Was man dort sucht, ist stets nah.

Freude: Ich bin extra aus einer kleinen in eine große Stadt gezogen.

Vernunft: Aus einer ruhigen Bucht mutwillig auf das wilde Meer zu segeln, ist eine stolze Herausforderung, auch wenn man damit Großes erreichen will. Gleiches versuchten die Familien von Claudius aus Sabinum, Marcus Cato aus Tusculum und Marius und Cicero aus Arpinum als sie nach Rom zogen, was ihnen glücklicherweise auch gelang. Aber wo sind die vielen anderen (die es ebenfalls versucht haben)? Unsicher zieht man in eine Stadt, die von so hohen und vortrefflichen Geistern beherrscht wird. Wenn du aber das Seil nun einmal gekappt hast, so erhebe dich mit allem Fleiß, bleibe standhaft zwischen den schweren Wellen und halte die Richtung! Das will ich dir mit gutem Rat gesagt haben. In der großen Stadt wird es viele Herausforderungen an die Tugend geben. Du wirst anstatt deinesgleichen viele Größere finden, denen du an Herrlichkeit nachfolgen willst, um Lob zu erlangen, weil du dich vor ihren Blicken schämst. Die Kraft der Scham hat schon Vielen geholfen, denen es an der Kraft des Geistes mangelte. Und wer seine Trägheit überwindet, kann durch Beobachtung viel an Tugend gewinnen.

Neben denen, die ich oben erwähnt habe, gab es auch Numa Pompilius aus Cures, Seneca aus Cordoba, Severus aus Leptis und viele andere, die von anderen Orten gekommen sind und alle zu großartigen Männern in ihrer Stadt geworden wären, aber in Rom waren sie wirklich großartig und wetteiferten nach dem Vorbild vieler anderer großer Männer um die Tugend. Versuche also, das einzige Gute so einer Auswanderung nicht zu verlieren, indem du nur den unsicheren Anschein eines neuen Vaterlandes suchst.

Zu den rühmenden Worten der „Freude“: „In einem ehrlichen Vaterland bin ich geboren“, stellt sich das Bild des Petrarca-Meisters in Gegensatz. Der Künstler folgt dabei, auf Sebastian Brants Angaben fußend, den lehrhaften Beispielen, die Petrarca der „Vernunft“ in den Mund legt. Um zu zeigen, daß eine edle Vaterstadt (so ist das Wort „Vaterland“ des Textes zu verstehen) nicht von selbst ihre Söhne edel macht, nennt Petrarca den Verräter Catilina. Im Bilde wird er links von den empörten Bürgern Roms erschlagen. Petrarca zitiert auch Nero, der Rom verbrannte und später Selbstmord beging. So hat der Petrarca-Meister rechts die brennende Stadt Rom gezeichnet und den Kaiser vor der Stadt, wie er sich in sein Schwert stürzt (bzw. sich mit dem Messer getötet hat, daß noch am Boden liegt). Zu beiden Szenen, sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund, gehören Gegenbilder. Der Mann in Landsknechtstracht des 16. Jahrhunderts, der sich ins Schwert stürzt, ist Cato Uticensis. Seine ideale Gesinnung steht im Gegensatz zu der des Verräters Catilina. So stirbt er freiwillig, als Rom aufhört, Republik zu sein.

Als Gegenstück zu Rom, der Hauptstadt der Welt, bildet der Petrarca-Meister eine Stadt mit phantastischen Gebäuden und einer Kuppel, auf der ein Halbmond zu erkennen ist. Gemeint ist das „himmlische Jerusalem“, das bessere Jenseits, auf das drei Männer, vielleicht ein Weiser, ein Magister und ein Richter, als auf das rühmlichste Vaterland hinweisen. - Soweit der Kunsthistoriker Walther Scheidig.

Nachdem Petrarca im letzten Kapitel die Anhaftung an den Körper behandelt hat, geht er nun systematisch weiter vor und betrachtet auch in den folgenden Kapiteln all die vielfältigen Dinge, mit denen sich unser Ichbewußtsein in dieser Welt identifiziert und entsprechend daran anhaftet. Hier ist es die Liebe zum Vaterland, die sich bekanntermaßen über den Nationalstolz bis zu einem wahnsinnigen Nationalfanatismus steigern läßt. Interessant ist, daß Petrarca schon damals das Stadtleben als kompliziert und der Tugend nicht besonders zuträglich erkannte. Auch heute träumen laut Umfragen fast die Hälfte der Deutschen von einem ruhigen Landleben. Was steht dagegen? Natürlich die Verpflichtungen und Anhaftungen, die wir uns zum größten Teil selbst geschaffen haben. Diesen Wunsch nach „ruhigem Frieden“ versucht der Künstler vermutlich mit der Stadt Jerusalem im Hintergrund jenseits des Wassers anzudeuten. Denn Jerusalem war damals das Symbol für die „Höhe des Friedens“, wie Meister Eckhart es ausdrückte. Das Wasser könnte den Fluß des Lebens symbolisieren, der uns davon trennt. Und die beiden Weisen diskutieren mit dem Richter, wie man dieses jenseitige Ufer erreichen könnte. Der Richter mag auch hier ein Symbol für unsere Vernunft sein, ähnlich wie die beiden Kaiser, von denen der eine sich auf dem Weg in die Stadt selbst tötet und der andere von den Bürgen der weltlichen Stadt erschlagen wird, unter denen man auch die leidenschaftlichen Gedanken verstehen kann. An ähnliche Leidenschaft erinnern der Landsknecht, der sich wegen zerbrochener Ideale selbst tötet, und das Feuer in der Stadt selbst.

Diese drei Mordszenen bezieht der Künstler vermutlich nicht nur auf die Anhaftung ans Vaterland sondern vor allem auf das vorhergehende Kapitel über die Anhaftung an den eigenen Körper. Er zeigt, daß die Lösung des Problems nicht darin liegt, den Körper zu töten, sondern das Leben auf eine höhere und geistigere Ebene zu heben, was im Hintergrund durch Jerusalem angedeutet wird. Das spricht auch Meister Eckhart am Ende des Zitates an, das wir im letzten Kapitel bezüglich der Körperlichkeit eingefügt haben:

... es sei denn, du hättest sie (Zeit, Körperlichkeit und Vielheit) in einer höheren und besseren Weise so, daß die Vielheit zur Eins in dir geworden wäre. Je mehr dann der Vielheit in dir ist, um so mehr Einheit ist vorhanden, denn das eine ist gewandelt in das andere. (Predigt 12)

So ist es sicherlich auch kein Zufall, daß im Zentrum des Bildes ein großer Stein zu sehen ist, der von Pflanzen umwachsen wird, wie sich auch das körperliche Leben zunehmend verhärtet und nur oberflächlich noch lebendig erscheint. Die Handelnden stehen auf einer Insel zwischen zwei Flüssen. In die brennende Stadt gibt es eine Brücke, nach Jerusalem nicht. Und ganz vorn liegt in der Mitte vermutlich die Amtskette der Vernunft zwischen den Füßen, gleich neben der Scheide des Schwertes, das eigentlich zum Schwert der Erkenntnis werden sollte.

Beachtenswert ist auch, wie der Petrarca-Meister fast immer versucht, die geschichtlichen Ereignisse in der Kleidung der damaligen Zeit darzustellen, damit sich der Betrachter selbst darin erkennen kann. Es geht also nicht nur darum, die geschichtlichen Ereignisse anzuprangern, sondern daraus zu lernen.

1.16. Von adeligem Ursprung

Freude: Ich bin von adeligem Ursprung.

Vernunft: Was bringt es dir, wenn du den Werken der Narren folgst?

Freude: Mein Stamm ist alt und ruhmreich.

Vernunft: Es ist ein lächerlicher Ruhm, sich fremder Dinge zu rühmen. Der Ahnherrn Verdienste sind oft die verkommenen Merkmale der Kinder. Nichts anders eröffnet mehr den Abgrund der Makel, als der Vorfahren Glanz und Ehre. Denn oft will man die Tugend anderer benutzen, um wahres Lob zu bekommen. Wenn sie dein wäre, müßtest du dich nicht auf andere stützen.

Freude: Groß ist der Adel meiner Vorfahren.

Vernunft: Ich wollte lieber, daß du durch dich selbst als durch andere berühmt würdest. Handle so, daß man dich edel nennt. Wenn deine Vorfahren nichts Lobenswürdiges getan hätten, wären sie niemals Edle geworden.

Freude: In mir fließt reines Blut.

Vernunft: Die Farben des Blutes unterscheiden sich gar wenig. Ob vielleicht das eine reiner als das andere betrachtet wird, kommt nicht vom Adel sondern von der Gesundheit.

Freude: Hell ist der Glanz meiner Eltern.

Vernunft: Und wenn deine Dunkelheit größer wäre? Ihr nehmt gewöhnlich den Leib und das Erbe (Leib und Gut) von den Eltern. Ein Vater aber, der die Reinheit der Tugend erreicht hat, vererbt sie selten dem Sohn. Wer sie aber nicht erreicht hat, der sucht sie manchmal im Sohn. Wieviel strahlender war Julius Cäsar als sein Vater? Und der Sohn von Africani Scipio blieb völlig unbekannt. Wenn man Vortrefflichkeit vererben könnte, wäre auch er so berühmt gewesen. Sein Vater hatte ihn sicherlich lieb, aber konnte ihn nicht berühmt machen. So versank sein Stamm durch seinen Sohn in der Dunkelheit. Auf diese Weise geht das vorzüglichste Gut einer Erbschaft auch mit dem besten Testament verloren, das nur unwichtige Dinge weitergibt. Ich könnte jetzt tausende solcher Beispiele von höchst strahlenden Männern erzählen, deren Erben in Dunkelheit versanken, wenn die Zeit reichen würde und es nützlich wäre, denn du hast nun einmal deine Meinung.

Freude: Ja, groß ist der Glanz meines Geschlechts.

Vernunft: Der Glanz gibt dir nichts weiter, als daß du (auch wenn du wölltest) nicht verborgen bleiben kannst. Was du sonst im Verborgenen deiner Wohnung tun konntest, wird nun im Volk wie Geschichten erzählt. Deine Nachbarn werden sich befleißigen zu erfahren, wie du zu Hause lebst und was du ißt. Als hätten dir deine Ahnherren Spione ins Haus geschickt. Die Heimlichkeiten in deinem Haushalt werden zur Nahrung tagtäglichen Geschwätzes. Wie du mit deinen Kindern, deiner Ehefrau und deinen Hausfrauen umgehst. Was du unternimmst und sprichst und über die geringsten Sachen. Und was dich am meisten ergrimmen wird, vor allem jene werden sich darin ereifern, die es am wenigsten angeht. Kurz gesagt, du wirst in jeder Weise ausgeforscht. Das ist die Frucht deines Glanzes, und sobald du ein wenig irrst, wirst du zur Schande deines Geschlechts, der vom rechten Weg abgekommen ist, und mußt dich entschuldigen. Das ist stets der Preis des Glanzes eines Geschlechts. Die geerbte Herrlichkeit wird von der Gemeinheit angegriffen, denn es ist schwer, glänzende Dinge zu verbergen.

Freude: Ich bin aber nun einmal im Glanz geboren.

Vernunft: Ach du Tor! Glanz sucht man nicht in der Geburt, sondern im Leben und auch oft (worüber du dich wundern wirst) im Sterben.

Freude: Ich bin in hellem Licht geboren.

Vernunft: So hüte dich vor Häßlichkeit, die im hellen Licht um so deutlicher erscheint. Sonst wäre es besser gewesen, im Dunklen geboren zu sein. Einbrecher, Diebe und dergleichen Übeltäter suchen die Dunkelheit. Nur der schnöde und falsche Adel scheut das Licht nicht und begehrt sogar, gesehen zu werden. Besser wäre es, sie nicht zu sehen und diese Schande zu vermeiden.

Freude: Mein Adelsgeschlecht ist alt.

Vernunft: So ist das eine veraltete Tugend, die kein wahrer Adel ist.

Freude: Mein Adel ist aber uralt.

Vernunft: Zuviel Alter nimmt einem Ding den Glanz und bringt Vergessenheit. Wie viele edle Geschlechter gab es schon, die heute keiner mehr kennt? Wie viele hast du blühend gesehen, die in wenigen Jahren wieder verschwunden waren? Das bedenke bei den jetzt Blühenden, die stolz ihr Haupt erheben. Die Zeit mindert und verzehrt alle Dinge, nicht allein dein Geschlecht, sondern die ganze Welt altert und vergeht stetig (sofern man es sehen will). Wenn du dich alter Abstammung rühmst, dann sieh zu, daß das Alter den Glanz nicht auslöscht und die Wurzel von der Blume verdorrt, mit der du geziert werden möchtest. Denn alles, was in der Zeit aufgeht, geht auch in der Zeit unter. So entsteht auch euer Adel mit der Zeit und endet mit der Zeit. Ein Tag wird lang geboren, länger dauert er und am allerlängsten endet er. So kann es geschehen, daß du in der Zeit, in der du dich edel achtest, das Edle verlierst. Und vielleicht wärst du viel edler geworden, wenn du später damit angefangen hättest.

Freude: Aber ich besitze einen alten Adel.

Vernunft: Es ist unnützer Hochmut, der nicht auf eigenem Verdienst beruht, sondern auf der Erinnerung der Leute. Alles ist Werden und Vergehen. Mit der Zeit trifft dich der Stand des Adels, aber nicht, damit du ewig adelig bleibst, sondern wieder unbekannt werdest. Es gibt nur einen einzigen Ursprung aller Dinge und nur einen Vater des Menschengeschlechts. Das ist ein Quell aller Geschöpfe, der stetig das Eine um das Andere treibt, und stets zu jedem auf reine Weise mit dem Gesetz (von Ursache und Wirkung) kommt. Was jetzt erglänzt, war einst dunkel. Und was verborgen war, wird wieder erscheinen. An diesem Brunnen gibt es keinen Zweifel, sondern nur an dem Rinnsal des Wassers (was ihr adeliges Blut nennt), das euch zugeflossen ist. Daher kommt es, daß wer gestern noch ackerte, heute Ritterspiele treibt, und wer heute in den Städten ein stattliches Roß mit goldenem Zaum zu reiten pflegt und stolz daher kommt, morgen die trägen Ochsen mit schlechter Rute durchs schlammige Feld treibt.

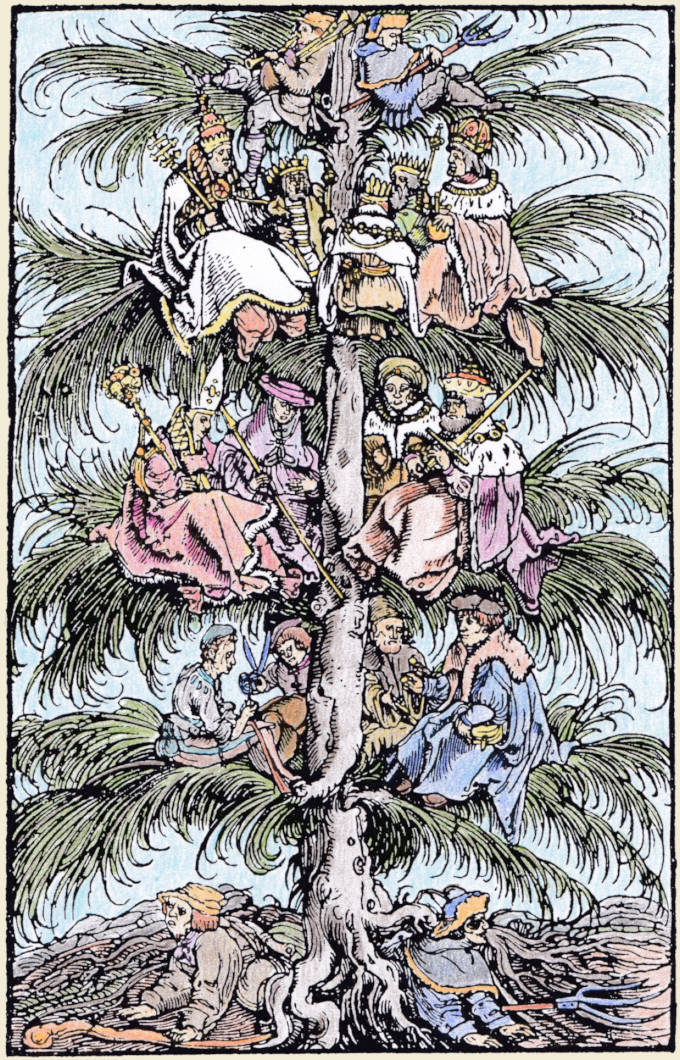

Wahr ist der Spruch von Plato, der sagt: „Wenn ich es recht bedenke, gibt es keinen König, der nicht von Knechten, und keinen Knecht, der nicht von Königen abstammt.“ So wandelbar und unbeständig ist das Werden und Wesen menschlicher Stände. Wundere dich nicht, daß es oft schon geschah, daß ein Ackermann zu einem Ritter wurde, und dann ein Ritter hinter dem Pflug herging. Das Rad des menschlichen Lebens ist groß, und nur weil es sich so langsam dreht, bemerkt man es in diesem kurzen Leben kaum. Ansonsten würde man die Hacke in den Händen der Könige und die Krone auf dem Kopf der Ackerleute sehen. Doch so betrügt uns die Zeit mit einem behinderten und abgelenkten Gedächtnis. - Dieses Rad ist euer Adel, in dem ihr mit geschwellter Brust und stolz erhobenem Haupt wandelt.

Freude: Aber der Stamm meiner Ahnherren ist rein.